2 华东师范大学课程与教学研究所, 上海 200062

2 Institution of Curriculum and Instruction, East China Normal University, Shanghai 200062, China

赫尔巴特(J. F. Herbart)在1804年发表的《论作为教育主要任务的对世界的审美展示》一文中提出:“使学生自己认为,自己在弃恶扬善。这就是性格形成(Charakterbildung)!”(Herbart, 1851a, p.217)这是赫尔巴特教育学思想体系的一个出发点,也是其教育学思想体系的一个纲领。这个核心纲领已经将教育影响和道德判断紧密地联系在一起,因而教育学和伦理学的关系这个经典问题(Kurt, Detlef, 2008)在赫尔巴特的性格形成纲领中就是一个首要亟待澄清的问题。为此,我们需要在对赫尔巴特有关性格形成的理论进行诠释时厘清教育学和伦理学的关系。从另一方面说,教育学与伦理学的关系问题也是理解赫尔巴特性格形成理论的一个关键视角。

教育学与伦理学自古就有着紧密的关联。在前现代时期政治学和伦理学支配着教育的原则。到了西方“作为科学的教育学”肇兴的十八、十九世纪,现代教育学成为了一门相对独立的学科(Benner, 1983, p.259),现代教育的原则获得了一种“自身逻辑”的表述(彭韬,本纳,2017)。首先对这种教育自身逻辑进行系统理论建构的就是赫尔巴特。在他的整个建构工作中,首要涉及的就是教育学和伦理学的关系。关于此关系的一个纲领性论断同样也出现在1804年的《论作为教育主要任务的对世界的审美展示》一文中,即“教育的整个使命都可以纳入道德性(Moralität)这个概念中”(Herbart, 1851a, p.213)。这一观点在其晚年的《教育学讲授纲要》中则得到了这样的呼应:“实践哲学……说明教育的目的”(赫尔巴特, 2015a, 第3页)。但《教育学讲授纲要》中所呈现的“某种僵化成分”却也导致了人们对青年赫尔巴特作品中“每一条开放的途径”的忽视(诺尔, 2015, 第177页),致使其中的伦理学和教育学往往被误解为存在于一种单向的支配关系中。而事实上,赫尔巴特的《普通教育学》的副标题“由教育目的引出的普通教育学”(这个副标题常常被研究者所忽略,参见Benner, 1991, p.66)就已表明,教育学有其自身的目的、逻辑和原则,实践哲学虽然“说明”教育的目的,但教育学和实践哲学(伦理学)并非处于一种支配关系中。

本研究将在教育学与伦理学的相互关系这一视角下诠释赫尔巴特的性格形成理论,并以此呈现出,赫尔巴特思想体系中的教育学与伦理学处在一种怎样的相互关系中,以及赫尔巴特是如何为道德性格的培养建立起一个自身逻辑的教育行动理论体系的。

一、性格形成理论的两个基础赫尔巴特在《论作为教育主要任务的对世界的审美展示》中写道,道德性是人和教育的最高目的(Herbart, 1851a, p.213)。但同时,他在教育的立场上还对教育的任务做了另一种说明:“如果将教育的事务作为一个唯一整体加以正确地彻底考察……是可能的,那么教育的诸任务就必须先可能被理解为一个唯一的任务。”(Herbart, 1851a, p.213)这样一来,就产生了一个问题:道德性作为人和教育的最高目的是“至高的善”,却还不是“完满的善”(康德, 2003, 第151-152页),如果再将实现道德性理解为人和教育的“唯一任务”,就必然导致一种目的论的等级关系——将教育视为实现道德性的手段。也就是说,道德性被视为最高的、自身即目的的善,而教育是相对低级的、为实现最高目的而作为工具的善(亚里士多德, 2003, 第16页)。这种目的论的等级观念既是等级社会的产物,也会沦为社会等级性的合法化工具。在这种观念下,实践主体将不可能做到将每个人“同时视为目的”(Benner, 1997, p.21)。赫尔巴特扬弃了这种自身不包含其他目的的作为最高目的的道德概念,从而提出了道德性作为人和教育的“全部目的”(ganzer Zweck)的概念。一方面,在追求任何一种目的时,都应遵循实践哲学提出的理念;另一方面,实现道德性,并不是实现一个“最高目的”,而是意味着一系列目的的实现,即实现实践哲学的全部理念,从而达到一种“完满的善”。而这里的“全部目的”中就包括教育的目的。

然则,对于作为“全部目的”的道德性而言,康德伦理学那种纯粹形式上的“物自体”的绝对命令对意志的直接规定,是不足的。于是,作为康德主义者同时也是康德批判者的赫尔巴特做了两项工作。

第一,赫尔巴特对康德哲学中的道德性概念进行了一种质料的填充,一方面在实践哲学中对道德法则进行具体化,另一方面在教育学中指出通过教育推进实现道德性的途径。为此,赫尔巴特首先指出了道德性的“现实可能性条件”:形成明智的意愿并服从于自己的明智意愿。这里的核心环节落在了判断力上:“明智这个词首先可以理解为对意志做出的审美的(还不是道德的)判断。”而教育的任务之一就是实现明智(赫尔巴特, 2015a, 第9页)。“明智”(Einsicht)这种“审美判断”本质上就是康德在《判断力批判》中所提出那种“鉴赏判断”,它区别于道德判断那种与自身爱好相对立的反省特质,是一种“直接的”“无论证的”判断(Herbart, 1850, p.74)。而“明智”的规定根据则在于实践哲学的理念中。“明智”能够从各种意志中“不假思索地”直接挑选出有德性的意志,从而形成道德行动的命令。因而,在这个“意志-判断-命令”关系秩序中所存在的必然性,只能是一种“审美的(感知的)必然性”(ästhetische Notwendigkeit)(Herbart, 1851a, p.220)。在这里,“审美”一词是在希腊词“aisthesis”的本义上使用的,“它既指感官的感知,又指精神的感知”(Benner, 1993, p.77)。这就是说,“明智”作为道德性的现实可能条件的一个核心环节,是一个可塑的、受到道德法则规定的环节。它所基于的那种审美(感知)的必然性形成了一个主体间性的、身体性的场域,建立了性格形成理论的第一个基础。

第二,赫尔巴特反对康德哲学对人的性格的割裂,提出以性格的主观部分和客观部分间的互动取代康德哲学中经验性品格和理知品格(德语的“品格”和“性格”都是Charakter一词)之间的二元对立。康德的“绝对命令”存在于所谓的“理知的品格”中,他断言“每个尽管与其他现象共处于实践关系中的行动都是纯粹理性的理知品格的直接结果”(康德, 2004, 第446页)。理知的品格是一种与时空无关的、不受影响的品格,它直接决定着现象界的“经验的品格”,在此视角下,人的品格就无法用连续的、发展的眼光去认识和观察,教育也就毫无立足之地。而在赫尔巴特看来,道德对于教育者而言是一种“事件”、一种“自然现象”(Herbart, 1851a, p.215);教育是有其开端和发展的,如果不考虑教育的这一属性,那么“教育就是完全不可理解的了”(Hornstein, 1959, p.18)。因此不能让“先验自由之风”吹入教育者的领域(Herbart, 1851a, p.216)。对于赫尔巴特来说,教育是否“可理解”,首先取决于人的“可塑性”(Bildsamkeit)能否得到承认。可塑性指的是人“由不定型向定型”的过渡,尤其表现为人类所特有的“从意志到道德”的可塑性(赫尔巴特, 2015a, 第3页)。可塑性一方面显然是一种经验性的个体特征,另一方面却也是人的“此在”的一种先天结构特征,因而,可塑性是教育学的“基本概念”,承认可塑性这一原则是教育思想和行动的结构性原则(本纳, 2005, 第44-50页)。借助于可塑性概念,赫尔巴特克服了康德关于人的“品格”的二元论,将人的整个性格放在时间维度中,理解为一种可感知的、可评判的、动态发展的性格。这是赫尔巴特的性格形成理论的第二个基础。

从这两个基础可见赫尔巴特对感性论的重视,这不仅跟裴斯泰洛奇对赫尔巴特的深刻影响有关,也与十八世纪德国发展起来的一种主体主义美学相关。这种新美学以审美主体为前提,以鉴赏问题为主题,将人的个体性置于核心,从而实现了一种范式转化:不再仅仅将人视为拥有普遍纯粹理性的思辨的人,而更将人视为感知-行动的独特的人(Suzuki, 2008, p.148)。赫尔巴特正是从其感性论中建立起了他的实践哲学和教育学,也以此搭建起了教育学和伦理学之间相互关系的平台。他将道德性的实现途径落实在了人的审美判断(“明智”)和道德行动(对“明智”的服从)上,从而将康德实践哲学中那种彼岸恒定的德性赋予了一种现实发展的可塑性;又将教育的主要任务确定为“对世界的审美展示”,把教育建立在人的可塑性之上,从而指出通过教育将道德性在人的可塑性格上实现出来的途径。

二、道德判断的基本原理如上所述,“明智”是实现道德性的第一个条件,而“明智”的规定根据就在于赫尔巴特实践哲学中的道德判断理念。

赫尔巴特在康德“实践理性批判”和“[审美]判断力批判”之间发展出了他的《普通实践哲学》(Benner, 1997, p.39)。康德曾指出,审美的反思判断力以对象的主观合目的性为基础,这种合目的性表现为,道德目的(终极目的)要在自然界实现出来。由此,反思判断力就连接起了现象界和“物自体”、自然和自由、认识能力和欲求能力(康德, 2017, 第24-26页)。赫尔巴特运用并发挥了由康德奠基的“审美判断力的因果性”,提出了“审美(感知)的必然性”,将其视作在实践问题中评判意志的那种判断力的因果性(Benner, 1993, p.72),并将其作为审美判断和道德判断共同的作用机制,从感性论中推导出了“实践理念”(Beutler & Horster, 2008, p.8)。按照他在《哲学导论讲义》中的说法,实践哲学是美学的“最重要的部分”(Herbart, 1993, p.130), 因此道德判断也是一种鉴赏判断。那么,赫尔巴特是如何利用判断力的审美的因果性而将康德的绝对命令具体化为诸“实践理念”的?

在《普通实践哲学》中,赫尔巴特首先为哲学进行了定位:“哲学根本不作判断,但是,哲学使人会判断。”接着,他阐述了哲学“使人会判断”的原理:“哲学是通过正确地表述对象——即通过对对象的完全理解——来教人做正确的判断的。”(Herbart, 1851b, p.4)在这种强调人的主体性的基调下,赫尔巴特就“正确地表述对象”这个问题做了考察并对善恶论、道德学说和义务论进行了批判:这些理论“只认识到意志,并总想以某种方式使意志成为其自身的范导”,因而“从未看到过意志的尊严”(Herbart, 1851b, p.14)。于是他提出:要唤起“对意志的判断”。在对意志进行判断时,判断不应受意志的力量所影响,因此道德判断是一种“无意志的”判断,其对象是“意志的图像”(Herbart, 1851b, p.11)。“意志的图像”是按照“意志关系”与无意志的判断联系在一起的。当人对意志关系形成了“完全的表象”时,就会“对全部单纯的意志关系产生见解”(Herbart, 1851b, p.19),形成对意志关系的“基本判断”(Elementar-Urteile)(Herbart, 1851b, p.12)。这种审美判断力可以追溯到人类感知的“生产性的接受性”(Prange, 2005, p.95),即在感知的同时就产生对感知对象的评判;但判断力又不同于对行动者发出命令的意志,而是一种非行动的、静思的,却又能做出“不偏不倚”的判断的官能(阿伦特, 2013, 第27页),也即一种能够基于“普遍的立场来对他自己的判断进行反思”的官能(康德, 2017, 第105页)。这种“基本判断”会形成一种“道德上的美”。这种“道德上的美”是“单纯的、原初的、独立的”,它脱离了品味和欲求的对立,能够“站在自己的高度,微笑着俯视道德体系”(Herbart, 1851b, p.24)。这样,赫尔巴特就取消了美德理论、义务论和善恶论对实践主体所形成的“他律”关系,而达到了真正的意志自律:道德判断既不来自某一给定的价值(如善恶论),也不来自某一美德的规定(如道德学说),也不来自直接进行单向规定的道德命令(如义务论),而是来自处于发展成型过程中的良知——“良知也一同进入剧中”(Herbart, 1851a, p.230)。对(诸)意志的判断不仅是对意志进行的评判和甄别,也是赋予意志以道德价值的过程,更是承认和尊重判断者人格的环节。赫尔巴特的伦理学进行了一种从“你要这样行动”到“你要这样判断,并将自己的判断提升为自己要服从的命令”的伦理学视角转换。

既然道德判断来自人感知到的意志关系表象,那么,对同一种意志关系的判断是否因人而异?赫尔巴特秉持康德美学的基本立场,明确肯定了鉴赏判断的普遍性:“对相同的关系的完全表象” “在任何条件下”都会引起“相同的判断”(Herbart, 1851b, p.27)。他将这种带有普遍性的判断结果概括为“实践的理念”(praktische Idee),它们是“不需要感官直观或意识的偶然事件而直接在精神上预先形成和获取的东西”(Herbart, 1851b, p.30)。于是,赫尔巴特基于对意志关系的分类,总结出对单纯意志关系的“完全表象”所产生的五种“基本判断”,并由此推导出关于社会和政治的五个对应的理念。这些理念构成了赫尔巴特教育学的实践哲学基础。

如上所述,道德判断绝不可被意志直接决定,而必须对意志进行考察、审查和评判。赫尔巴特将这一理念称为“内心自由”。内心自由既是道德判断和道德自律的前提条件,也是所有实践理念的纲领,其他的理念都可以理解为内心自由理念在不同意志关系上的贯彻(Benner, 1997, p.124)。这种内心自由跟康德哲学中超验自由是不同的,康德那种“任何教育学也许都不知道”的超验的自由是赫尔巴特的哲学“谴责”的对象(赫尔巴特, 2015b, 第164页)。

“内心自由”涉及的是一个理性存在者的意志和判断之间的一般关系。从量上说,如果一个人具有多个意志,那么这种意志的多数性能为道德判断提供选择自由(Benner, 1993, p.152);但是,同时存在的多种意志并不因其各自的强弱程度而具有被选择的应然性。这是人的来自自然本性的“完善”(Vollkommenheit)的要求。“人的完善就在于,其各种追求能并驾齐驱,而且合起来能够填充它们所指向的各个观念范围……最后,它们共同发挥作用,能产生可能的最大的效果。”(Herbart, 1851b, p.39)这种仅仅在量的方面进行规定的理念,尚不具备对意志的质性评判功能(Benner, 1993, p.153),但却是道德性的基础,因为如果人的个性“仅仅是并且强烈地追求某些特定的东西”,那么这种个性是“不符合德行的形式的”;反之,“如果个性……越是表现出平衡的多方面兴趣,就越接近德行的形式”(Herbart, 1851b, p.126)。在这里我们明显可以看到“完善”理念与“教育性教学”的实质性联系。

道德判断的体系必然涉及不同理性存在者的不同意志间的关系,但在涉及人际间可能存在的意志冲突之前,赫尔巴特特别重视判断者自己的意志和想象的陌生人的意志之间的关系,并由此提出了第三种实践理念“善意”。善意就是对一个不认识的“你”的无目的的好意,它的原则是,道德判断“绝不允许与个人愿望的偶然联系”,“善之所以为善,是因为它直接地、无动机地对他人的意志好”(Herbart, 1851b, p.44)。这种直接、无动机的善意是人在具体情境中进行道德判断的基础。早在古希腊时期亚里士多德就谈到了善意,但他认为善意只适用于朋友;而启蒙运动以来,康德和赫尔巴特把善意的理念推广到所有人对所有人的关系上,善意不仅针对朋友,也针对陌生人(Benner, et. al., 2015, p.107)。这也是现代陌生人社会的形成和发展所带来的必然转变。“善意”的理念在赫尔巴特教育学中尤其具有深远的意义,它体现为对学生未被规定的可塑性的承认(Zirfas, 2012, pp.170-171)。

接下来赫尔巴特讨论了现实情境中两个理性存在者的不同意志间产生冲突的情况,这引出了“法”的理念。当两个理性存在者的不同意志发生冲突时,双方须恪守“内心自由”并承认对方的“内心自由”,一方面必须要允许有不同的欲求,另一方面还必须坚持一种对他人的无功利的善意。这样,双方就能在自愿的商谈、让步、接受的基础上达成共识,形成双方共同遵守的规则。但是,当业已形成的共识性的规则被违反或破坏时,双方意志就进入了这样一种关系:一个主动活动的意志和一个被动承受的意志。赫尔巴特在此提出,无论是善行还是恶行,打破了原有规则的行为,都必须按照“公正”的理念来接受评判,并对已被破坏的规则进行改进或修复(Herbart, 1851b, pp.53-60)。

总体而言,赫尔巴特根据意志关系所推导出的道德基本判断体系是一个层叠递进的结构,后提出的理念要以先前形成的所有理念为前提(Benner, 1993, p.161)。在这五个道德基本判断的基础上,赫尔巴特还进一步推论出五个对应的社会(政治)性的理念。人及其教育的全部目的就是要实现这十个理念,反过来说,赫尔巴特的实践哲学是以他的教育理论为前提的(Benner, 1991, p.71)。赫尔巴特的《普通教育学》所描绘的就是如何通过教育来推进实践理念实现的一整套思想和行动纲领:通过教育性教学培养未成年人的明智(拓展他们的多方面兴趣、推进其思想范围的建设),通过咨询性的训育培养未成年人对自己的明智的服从(明智地行动、性格的养成),并使未成年人在明智与服从之间能够形成一种根深蒂固的关系(林凌,彭韬,2017),最终使他们的“性格的稳定客体不流于外在,而就是实践理念本身” (Herbart, 1851b, p.126)。

三、通过教育行动塑造道德性格赫尔巴特的整个普通教育学理论是“由教育的目的推导而来”的。他将教育目的划分为:纯粹可能的目的,即意向(Willkür)目的,和必要的目的,即道德(Sittlichkeit)目的。意向目的在于培养未成年人的“平衡的多方面兴趣”(赫尔巴特, 2015b, 第31页),即培养他们在自由开放的公民社会中能够出于自己的“任意”去追求目的的能力。道德目的是“使绝对明确、绝对纯洁的正义与善的理念成为意志的真正对象,以使内在的、真正的成分——个性的核心——按照这些理念来决定个性本身,放弃其他所有的意向”(赫尔巴特, 2015b, 第32-33页,译文稍有改动),是对“任意”的道德约束。只有当这两种目的都达到时,道德性格才能形成。

在这种教育目的的设定中, 教育学和伦理学处于相互关系中:一方面,“完善”的理念从形式的、量的方面规定了教育的意向目的;另一方面,作为实践理念的“完善”理念有待于通过教育性教学来实现。教育性教学通过拓展学生的经验和交往,让学生具备更完善的思想范围,从而拓展学生精神力量的“量”,使之能够不受制于意志(内心自由),而依靠知识和判断力对意志进行明智的判断,为道德性格的形成创造前提条件。善意、法和公正这些实践理念既规定着教育的道德目的,同时又是咨询性的教育措施(即训育)的根据。实践理念又有待于通过教育者的教育措施和学生的教化(Bildung)过程而在个体性格中实现出来。从另一个角度说,道德性格的形成也正是在这种相互关系中才得以可能的。

可见,性格形成理论并不专门针对道德教育,也不等同于《普通教育学》中的“训育”部分。道德性格的形成是一个系统的培养过程,涉及儿童管理、教学和咨询性的教育(训育)这三种教育行动形式。(1)儿童管理是维持儿童内心自由的保障性措施。一方面,对儿童的管理只追求一种消极的目的,也即防止儿童为所欲为,使其避免伤害和不调和的斗争(赫尔巴特, 2015b, 第18页);另一方面,儿童的管理的界限在于“不在儿童心灵中达到任何目的”,使其免受带有积极目的的操纵或灌输而陷入他律。这里涉及一种教育的“善意”,即“对教育者而言,未来的成人的意愿、因而也包括他在这种意愿中以此意愿去着手实现的要求的总合,是善意的对象”(赫尔巴特2015b, 第35页)。这种善意是对学生可塑性的承认,也就是后来的精神科学教育学在阐释赫尔巴特思想时所特别强调的那种“教育的距离”(Muth, 1961, pp.261-272, 263)。(2)教育性教学是对平衡的多方面兴趣的培养,是对思想范围的建设。思想范围对性格形成有着至关重要的意义,因为“无知即无欲!……思想范围的限制……为性格造成了限制”(赫尔巴特, 2015b, 第120-121页)。(3)训育旨在通过咨询性的教育措施在学生的行动中推动道德对其性格的塑造和加强。“通过训育来形成性格”,这也是教育行动的最终阶段(Benner, et. al., 2015, pp.117-118)。在这第三部分,赫尔巴特聚焦于道德(Sittlichkeit)对性格的作用机制以及如何通过训育来推动性格的形成,集中展现了教育学与伦理学相互关系中的道德教育思想。

首先,赫尔巴特对性格的发展进行了形式上的分析,将性格定义为“意志的前后一致性和坚定性”(赫尔巴特, 2015b, 第107页)。如前所述,赫尔巴特将人的整个性格置于经验世界的时间序列上,在这里,他将性格从时间上划分为主观的部分和客观的部分:性格的客观部分是人已具有的意志部分,性格的主观部分是人产生的新的意志部分(赫尔巴特, 2015b, 第109页)。客观部分来自于时间上在前的经验,它影响着主观部分;而主观部分既能对客观部分进行评判,又能(在之后)对客观部分进行塑造(Benner, 1997, p.90)。赫尔巴特认为,在人以往的行动中,性格会形成一种“坚定性的禀赋”,他称之为“意志的记忆”。这种“记忆”不是“通过思考回想到他以前的决心”,而是意志不假思索地“直接作为其自身重新出现”(赫尔巴特, 2015b, 第110页)。意志的记忆作为一种恒常的欲求就是性格的客观部分的基本要素。在此基础上,如果“精神”作为“理智”(Intelligenz)介入,对其自身及其欲求对象加以考察,那么性格的主观部分就开始审视和评判客观部分了。赫尔巴特认为,从二者的距离来看,性格的主、客观部分相分离得越彻底越好,这是“内心自由”的理念所要求的;从二者的异同来看,“两者相合则加固性格”,两者相冲突则会“损坏性格”(赫尔巴特, 2015b, 第111页),但这种损坏不是贬义的,而是表示性格的改变和发展。性格的主观部分对客观部分的持续作用,使人不断地反思自己,从而突显出性格中较为坚强的部分,使之成为一种原则,这种原则促进性格达到新一层面的统一,从而能够“使自己成为内心反省的主宰” (赫尔巴特, 2015b, 第111页)。然而性格的客观部分和主观部分都是在不断发展的,因而二者的冲突是一贯出现的,性格的某种程度上的统一状态也是在性格发展的不同阶段上一再达到的。

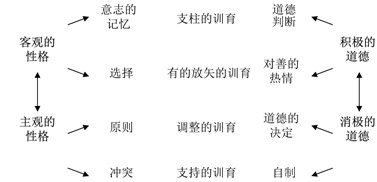

接着,赫尔巴特对道德进行了相应的“一体两面”的分析,将道德划分出积极的一面与消极的一面。主观性格对客观性格依照道德理念做出道德判断,这本身就是积极的,但这还不够:要使道德“化为性格”,须依靠一种“对善的热情”,因为“只有从道德观的美学威力出发,才可能……把真正的道德化为性格”(赫尔巴特, 2015b, 第115页)。这就是说,主观性格依靠道德情感将道德判断转化为客观性格中对意志的那种直接的审美判断。另一方面,道德判断同时也是主观性格对客观性格的一种冷峻的审查,因而它“对于那种与判断提出的要求不相一致的性格来说则是消极的”(赫尔巴特, 2015b, 第113页)。此时所形成的道德的决定是“我们自己在反对自己”。这种道德上的消极经验使人在主观性格和客观性格的冲突中依靠道德理念进行一种“自制”(赫尔巴特, 2015b, 第114-115页)。这种自我强制在人的行动中会使消极道德逐渐内化为积极道德。道德对性格的强化机制如图 1所示。

|

图 1 道德对性格的强化机制(Benner, 1997, p.94) |

在时间序列上发生的性格形成过程中,由于性格总是趋向统一的,因而作用于性格的教育行动与实践理念有了这样的“分工”:教育“把它的主要注意力放在性格的客观部分”,“道德教诲”则“注意性格的主观部分” (赫尔巴特, 2015b, 第109页)。教育作用于人的客观性格,通过教育性教学建设人的思想范围;基于实践理念的“道德教诲”则为对意志进行的道德判断提供了根据,道德于是在性格中就可能产生它的效果:性格的主观部分依据道德积极地对性格的客观部分进行评判、质疑、甚至否定,这部分主观性格在主体的行动中经过冲突和自制,凭借对善的热情,逐步转化为性格的客观部分,形成意志的记忆。但这一过程并非能够自动进行,而是需要一种符合这一过程机制的教育行动来支持,这种教育行动的逻辑不同于教学的行动逻辑,于是“训育”就获得了其用武之地(赫尔巴特, 2015b, 第146-148页)。

首先,训育对“意志的记忆”形成一种“协作作用”,教育者应促使未成年人对自己的意志和选择有清晰的认识,发挥“支柱”的效果;然后根据具体情况有的放矢地(bestimmend)引导未成年人依据实践理念对自己的这种意志及其选择(即性格的客观部分)做出确定的道德评判。至此,性格的客观部分已经呈现为性格主观部分的道德判断对象。此时,教育者应避免“一切可觉察到的干涉”,通过“调整措施”,“按学生自己提供的衡量尺度来衡量”,从而促使未成年人形成道德的决定,进而形成主观性格中的原则。最后,教育者应用支持性的措施推动学生按照自己的判断来行动,以期“有助于儿童试图坚持自己原则的斗争” (赫尔巴特, 2015b, 第148页),最终使道德原则在与客观性格的冲突中通过自制而转化为意志的记忆,如图 2所示。

|

图 2 通过训育形成性格的过程(Benner, et. al., 2015, p.119) |

同样是由于性格的这种统一性,教育学与伦理学的“分工”又可以融合为一句整体性的纲领:“使学生自己认为,自己在弃恶扬善。这就是性格形成!”

“使学生自己认为”指出了那种主体性的、审美-感性的必然性和因果性,它凝聚着一切教育行动的根本逻辑,即用适当的教育措施通过学生的感官和精神的感知激发学生的主动性、自发性,去进行认知、判断、行动。要做到能够自主地“弃恶扬善”,首先有赖于教育性教学在认识和同情两方面发展学生的判断力,其次有赖于通过主体的行动使实践理念内化到可塑的性格中(赫尔巴特, 2015b, 第118-120页)。在此过程中,实践理念为主观性格和教育行动提供着规定根据;教育行动则通过教育措施,促使学生对自己的行为和动机进行道德评判,促使道德判断转化为审美判断(明智)、主观性格转化为客观性格(服从),从而使得未成年人的性格的“稳定对象”就是“实践理念本身”。从以上分析也可以看出,赫尔巴特所说的“性格形成”远不止于心理学意义上的性格形成,而更多地包含道德品格的塑造这一意义。

四、简评在西方教育思想史上,赫尔巴特所做的一项重要贡献在于,他在伦理学中纳入了有其自身逻辑的教育的环节。这样,在伦理学所设定的人的“全部目的”中,教育的目的就是其中不可或缺的组成部分;教育同时又以其自身独有的原则系统奠定了一条通过教育行动推动未成年人的道德性格形成的道路。为此,赫尔巴特在两个方面做了关键性的工作:第一,赫尔巴特进行了一种实践哲学和教育学的美学奠基,将道德的因果性和教育的因果性都置于感性论的框架中,使教育行动和实践理念得以在感知-审美的层面形成一种互动关系。第二,基于判断力的“审美的必然性”,推导出实现道德性的现实条件,进而指出了“审美地展示世界”的教育行动促进未成年人道德性格形成的途径,这旨在使学生能够使自身服从于自己的明智;从而使学生成为拥有独立的道德判断力和行动能力的现代社会参与者。

赫尔巴特的对性格形成的论述改变了政治伦理对教育原则的单向性规定作用,推进了对现代科学教育学的奠基,指明了现代教育在自由和强制的紧张关系领域中如何实现对成长中的一代的道德性格塑造。对性格形成理论的研究和理解,不仅是理解整个赫尔巴特思想体系的重要一环,而且仍能对我们当下的道德教育实践带来启示。它尤其有助于我们反思德育的实效问题以及“学生的思想品德考试分数很高,但是平时的品行并不佳”这样的现象。从赫尔巴特的性格形成理论中可以看到,实践理念并不直接塑造性格,道德性格也绝非教育措施的直接结果,以道德性格的培养为目的的道德教育既不是单纯用管理的手段培养未成年人的行为习惯以适应规则,也不是用现成的道德律令对学生进行灌输;而是先以专门知识的传授来建设未成年人的思想范围,发展其判断力,进而促使他们对自己的意志和行动进行反思,然后推动他们将这种认识的“知”运用于行动,使未成年人通过行动而将这种认识的“知”内化为实践的“知”,终于形成“不虑而知”的良知(Gewissen)。在这种道德性格的形成过程中,我们可以提炼出一种“知识-判断力-行动能力”的结构(彭韬,本纳,2017;Benner, et. al., 2015, p.198),这或许可以对我们学校德育的改革提供一种框架性的视角。

| 阿伦特.(2013).康德政治哲学讲稿(曹明, 苏婉儿译).上海: 上海人民出版社. |

| 底特利希·本纳. (2005).普通教育学——教育思想和行动基本结构的系统的和问题史的引论.(彭正梅等译, 李其龙校).上海: 华东师范大学出版社. |

| 赫尔巴特.(2015a).教育学讲授纲要(李其龙译).北京: 人民教育出版社. |

| 赫尔巴特.(2015b).普通教育学(李其龙译).北京: 人民教育出版社. |

| 赫尔曼·诺尔.(2015).不朽的赫尔巴特.赫尔巴特: 普通教育学(李其龙译).北京: 人民教育出版社. |

| 康德.(2003).实践理性批判(邓晓芒译, 杨祖陶校).北京: 人民出版社. |

| 康德.(2004).纯粹理性批判(邓晓芒译, 杨祖陶校).北京: 人民出版社. |

| 康德.(2017).判断力批判(邓晓芒译, 杨祖陶校).北京: 人民出版社. |

| 林凌, 彭韬. (2017). 赫尔巴特普通教育学理论体系研究. 全球教育展望, (7), 100-113. DOI:10.3969/j.issn.1009-9670.2017.07.010 |

| 彭韬, 底特利希·本纳. (2017). 现代教育自身逻辑的问题史反思. 北京大学教育评论, (3), 109-122. |

| 亚里士多德.(2003).尼各马可伦理学(廖申白译).北京: 商务印书馆. |

| Benner, D. (1983). Das Normproblem in der Erziehung und die Wertediskussion. In: Ders. Studien zur Theorie der Erziehung und Bildung. Band 2. Pädagogik als Wissenschaft, Handlungstheorie und Reformpraxis. 245-263. Weinheim und München 1995: Juventa Verlag. |

| Benner, D. (1991). Hauptströmungen der Erziehungswissenschaft (3., verbesserte Auflage). Weinheim: Deutscher Studien Verlag. |

| Benner, D.(1993). Die Pädagogik Herbarts. Eine problemgeschichtliche Einführung in die Systematik neuzeitlicher Pädagogik (2. Korrigierte Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag. |

| Benner, D. (1997). Johann Friedrich Herbart Systematische Pädagogik (Band 2): Interpretationen. Weinheim: Deutscher Studien Verlag. |

| Benner, D. & Oettingen, A. v. & Peng, Z. & Stępkowski, D. (2015). Bildung-Moral-Demokratie. Paderborn: Verlag Ferdinand Schäningh. |

| Herbart, J. F. (1851a). Über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung. Johann Friedrich Herbarts Sämtliche Werke. Schriften zur Pädagogik. (Band 11), 213-266. Hrsg. von G. Hartenstein. Leipzig: Verlag von Leopold Voss. |

| Herbart, J. F. (1851b). Allgemeine Praktische Philosophie. Johann Friedrich Herbarts Sämtliche Werke. Schriften zur praktischen Philosophie (Band 8), 1-212. Hrsg. von G. Hartenstein. Leipzig: Verlag von Leopold Voss. |

| Herbart, J. F.(1850). Kurze Encyklopädie der Philosophie aus Praktischen Gesichtspuncten Entworfen. Johann Friedrich Herbarts Sämmtliche Werke(Band 2). Hrsg. Von G. Hartenstein. Leipzig: Verlag von Leopold Voss. |

| Herbart, J. F. (1993). Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Hamburg: Meiner. |

| Hornstein, H. (1959). Bildsamkeit und Freiheit. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann. |

| Kurt B. & Detlef H. (2008). Pädagogik und Ethik. Stuttgart: Reclam. |

| Muth, J. (1961). Pädagogischer Takt: Monographie einer aktuellen Form erzieherischen und didaktischen Handelns. Heidelberg: Quelle & Meyer. |

| Suzuki S. (2008). Takt als Medium Überlegungen zum Takt-Begriff von J. F. Herbart. Paragrana, (1), 144-167. |

| Zirfas, J. (2012). Pädagogischer Takt: Zehn Thesen. In: Gödde, G. & Zirfas, J. Takt und Taktlosigkeit: über Ordnungen und Unordnungen in Kunst, Kultur und Therapie. Bielefeld: transcript Verlag. |