20世纪90年代以后, 我国流动人口在规模不断增大的同时, 其结构也发生了重要的变化, 最为显著的结构性变化之一是, 流动人口不再以“单身外出”的形式流动, 而是以“举家迁徙”的形式外出①。这种“农民流动家庭化”现象导致的最直接的结果是造就了“流动儿童”这一新的城市弱势群体。而根据《2006年世界儿童状况报告》, 目前中国有1981万多名流动儿童②。

大量的研究发现, 流动儿童在四个生态系统中均处境不利③, 关于流动儿童心理健康的大量研究也发现, 不管是小学阶段的流动儿童, 初中阶段的流动儿童, 还是学龄前阶段的流动儿童, 也不管是专门的流动儿童学校里的流动儿童, 还是公办学校里的流动儿童, 其心理健康问题的流行率或得分均高于同龄的城市儿童④。这就表明, 流动儿童是心理健康问题的高危(high-risk)群体。

但对流动儿童心理健康问题的流行率进行考察后, 却可以发现, 尽管流动儿童心理健康问题的流行率很高, 但大多数流动儿童并未被筛查出心理健康问题(表 1), 这是心理弹性领域的研究者关心的现象:在面临同样压力的情况下, 为什么有些流动儿童出现了心理健康问题, 而另一些却没有。

| 表 1 流动儿童心理健康问题的流行率 |

对于流动儿童的心理弹性现象, 研究者尝试在心理弹性的概念框架下, 应用主效应模型或缓冲器模型, 采用方差分析、回归分析等统计技术, 来寻找流动心理健康的保护因素。这些研究发现, 自尊水平高, 积极的应对方式等个体因素和社会支持水平高等环境因素是保护流动儿童免受压力的影响, 使其不至于出现心理健康问题的保护因素(表 2)。

| 表 2 流动儿童心理健康的风险因素和保护因素 |

由于心理弹性研究中有一种方法假设, 风险因素与保护因素是同一连续体的两端, 保护因素被视为风险因素的对立因素⑱。比如, 如果“普通话不流利”是流动儿童心理健康问题的风险因素, 那么, “普通话流利”就被认为是流动儿童心理健康的保护因素。正是基于这一考虑, 风险因素也被列在表 2中。

尽管关于流动儿童心理弹性的研究还比较少, 尚处于起步阶段, 但关注流动儿童心理弹性的研究在近些年来有逐年增加的趋势⑲⑳㉑㉒。鉴于心理弹性和积极心理视角对心理学中长期弥漫的心理病理学思想所产生的革命性影响, 相信在不久的将来, 将有更多的流动儿童心理弹性研究的成果付梓。

二、干预:促进流动儿童的心理弹性根据表 1的数据, 可以发现, 流动儿童心理健康的问题较为突出。这似乎表明, 对流动儿童的心理健康进行介入和干预, 以此促进流动儿童的心理弹性, 应成为当务之急。但文献搜索的结果表明, 尽管近些年来关于流动儿童心理健康干预的研究表现出逐渐增多的趋势㉓㉔㉕㉖㉗㉘, 但从总体上来说, 促进流动儿童心理弹性的干预研究并不多。比如, 针对流动儿童的内隐问题, 胡进(2002)对一所简易学校的五年级学生进行了为期一年的干预㉙。这些干预以个体和群体两种形式进行:在个体干预方面, 主要采用心理周记的形式引导流动儿童及时宣泄喜怒哀乐; 在群体干预方面, 主要采用讨论、故事、表演、操作等体验的方式进行, 主题则主要围绕“正确评价自己的外貌”、“欢乐可爱的家”和“人际关系你我他”三个方面展开。结果表明, 这些干预取得了很好的效果。叶玮琳(2008)则采用团体训练的方法, 对一所流动儿童学校五年级某班流动儿童的不良情绪进行了干预㉚。结果表明, 团体辅导对于改善男流动儿童的不良情绪(含焦虑、敌对、孤独、自卑和抑郁)有一定的效果, 但对女流动儿童却未产生显著的增益作用。

三、反思 (一) 对心理弹性概念的思考可以发现, 在现有的研究中, 所谓的流动儿童心理弹性的概念(操作性定义)均暗指, 在面临高压力的情况下, 流动儿童未出现心理健康问题; 或者, 在某个保护因素存在的条件下, 流动儿童的心理健康问题得分较低。那么, 这样的理解与西方关于心理弹性的经典定义是否一致呢?这样的理解是否有问题呢?

Masten, Best和Garmezy(1990)所定义的三类心理弹性概念被认为是心理弹性的经典定义㉛:第一类心理弹性指的是“克服逆境”, 即, 心理弹性是个人内部的一种具体的个人力量; 第二类心理弹性指的是, 面对急性或慢性生活压力(如父母离婚、家庭经济困难), 个体并未受到消极的影响, 而是成功地应对了这些压力; 第三类心理弹性指的是经历创伤后的恢复, 即创伤没能将个体打倒。

很明显, 第一类概念认为心理弹性指的是一种“个人内部”的力量, 是“个人克服逆境的”力量。据此推论, 拥有心理弹性的个体根本不受逆境的影响, 是坚不可摧的。这与第二类概念的含义是一致的:逆境中的个体“未受到消极的影响”。而第三类概念则暗指, 逆境将不可避免地对个体产生消极的影响, 但是, 只要个体能够从逆境中恢复过来(即创伤未将个体打倒), 即意味着心理弹性。

但是, 在这些概念中, 究竟什么是“克服逆境的个人力量”, 什么是“未受到逆境的消极影响”, 什么是“经历创伤后的恢复”, 我们不得而知。

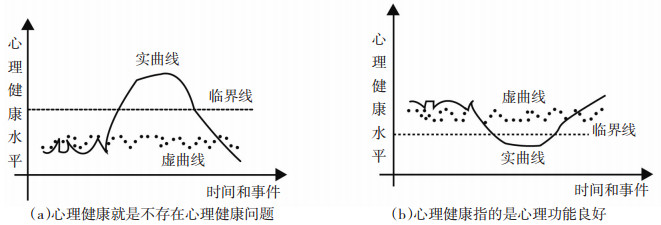

从消极的意义上来讲, 可用图 1(a)来表示以上三个概念的含义。在图(a)中, 纵轴“心理健康水平”是“消极”意义上的“心理健康水平”(心理健康问题):得分越高, 表明心理越不健康。图中的临界线表示, 得分高于这条线的个体, 是心理不健康的人, 而得分低于这条线的人, 则是心理健康的个体。

|

图 1 对心理弹性和心理健康概念的分解 |

很明显, 虚曲线表示的是第一和第二类心理弹性概念, 实曲线代表第三类心理弹性概念。

从积极的意义上来理解, 可用图 1(b)来表示以上三个概念的含义。不难理解, 与图(a)一样, 虚曲线表示的是第一和第二类心理弹性的定义, 实曲线代表的是第三类心理弹性的定义。不管是图(a)还是图(b), 均隐含着这样一个假设:在经历逆境之前, 个体的心理是健康的。我们认为, 这是对人类心理健康水平过于乐观的看法。

那么, 这种关于心理弹性概念的操作性定义的问题在哪里呢?

首先, 不管是在消极的意义上(见下面的图示), 还是在积极的意义上, 研究者很难回答“‘存在心理健康问题’与‘不存在心理健康问题’之间是否存在清晰的界限”这个问题。

|

图 |

其次, “不存在心理健康问题”就等于个体拥有“克服逆境的个人力量”, “个体未受到逆境的消极影响”, “经历创伤后的恢复”和“心理功能良好”吗?显然不是!世界卫生组织(WHO)早在1989年就对“健康”的含义进行了重新的定义, 即“健康不仅是没有疾病, 而且包括躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康”㉜。为此, WHO还列出了健康的10条标准㉝。尽管我们不赞同这10条标准, 但不可否认的是, WHO试图提出的是一个“全人”的心理健康标准, 因为即使心理健康不是WHO所提出的“这”10条标准, 也可能是别的5条, 或者4条标准。总之, 它是“全人”的、整体的心理健康的标准。于是, 问题就出现了, 当研究者试图去界定怎样的流动儿童属于心理健康的个体时, 他/她们不清楚应该用“什么”和“哪些”指标来界定心理健康, 也不清楚是否应该同时包含“消极”与“积极”两个方面的心理健康指标。于是, 关于心理弹性概念的操作性定义的争论也就不可避免㉞。尤其需要指出的是, 国内关于流动儿童心理弹性的界定中所存在的消极视角和单一指标的取向, 是需要在日后的研究中避免的。

(二) 流动儿童心理弹性研究的贡献在哪里我们曾经在一篇综述性文章中用列表的形式归纳了西方高危儿童的心理弹性变量(保护因素)㉟。而目前学界关于流动儿童心理弹性的研究大有将这些基本发现拿来再检验一番的趋势, 也大有将其他高危儿童(如, 受虐儿童、青少年犯、贫困儿童等)的保护因素拿来再验证一番的冲动。这样做, 其实是抽离了流动儿童活生生的生活经验, 将流动儿童“等同于”其他的高危儿童; 这样做, 也等于将流动儿童应对压力保持心理健康的过程完全等同于其他高危儿童应对压力保持心理健康的过程。

科学研究永远都是在“理论建构”与“经验研究”之间进行往复的对话。目前, 关于流动儿童心理弹性的研究已经具备了可资借鉴的理论㊱, 这些理论只是驱动研究者使用特定的术语和概念, 选择特定研究主题并提出假设的重要工具, 它不应成为束缚和局限研究者视野的藩篱。所以, 该领域的研究者应该思考的是, 在流动儿童的现实生活中, 还有没有比这个列表中更重要的保护因素有待于研究者去寻找和发现!是流动儿童(及其家庭)的文化、价值观、对流动的看法、还是对自身生命历程的美好期待, 抑或是对户籍制度的评价等等, 促进了某些流动儿童的心理弹性?因此, 在日后的研究中, 研究者应该从流动儿童的生活世界中寻找有意义的变量, 来解释其心理弹性现象。在大量经验研究的基础上, 研究者再去思考, 流动儿童心理弹性的机制与目前研究者所知的一般的机制有何异同, 借此反思一般的心理弹性理论的解释力。

因此, 在流动儿童心理弹性的研究中, 我们应该思考的是, “流动儿童”心理弹性的研究在流动儿童心理健康领域本身的贡献是什么, 它对儿童心理弹性的贡献又在哪里。作为研究者, 我们似乎要在这两个问题之间保持必要的张力。唯其如此, 才能实现新知识的生产。

(三) 干预的视角和水平:“环境中的人”的视角及其启示对目前促进流动儿童心理弹性的干预所作的回顾表明:(1) 这些干预主要针对的是消除流动儿童的心理健康问题㊲㊳㊴, 很少培育流动儿童的积极心理健康㊵㊶, 这体现了研究者的消极视角。(2) 这些干预主要是在个体的水平上进行的㊷㊸㊹㊺㊻, 对环境的干预几乎是一片空白㊼。这样的干预隐含的潜在假设是, 流动儿童自身是其出现心理健康问题的重要因素。因此, 只要改变流动儿童自身, 就可以缓解或消除其心理健康问题, 促进其心理弹性㊽。

而实际的情况是, 不管是导致流动儿童出现心理健康的问题㊾, 还是促进流动儿童的心理弹性㊿, 环境的作用和影响是至关重要的。

据此, 可以认为, 目前理论研究中所隐含的关于阻碍流动儿童心理弹性的模型(环境决定论)与实务研究中所隐含的模型(个体决定论)是不匹配的, 更是相互矛盾的。因此, 意在促进流动儿童心理弹性行动应该秉承人-环境的交互作用的思想, 不仅要着眼于个体的改变, 更要努力改变流动儿童的环境。在这方面, “环境中的人”(Person-in-Environment)的视角或许可以给我们一些启示。根据这一观点, 个体与其所处的环境处在多重的互动中, 个体问题的产生是由于个体与环境之间的失衡导致的。此外, 社会环境对个体行为的影响更大, 即, 社会环境是个体问题产生的根源 。

。

当应用这一视角来分析流动儿童的心理健康问题时, 浮现在我们眼前的似乎是这样一幅图景:在流动儿童面临巨大压力的情况下, 如果城市社会能够给流动儿童一个公平、接纳和支持的环境, 那么, 流动儿童可能就不会出现这么多的心理健康问题; 如果流动儿童父母的生存压力没这么大, 那么, 流动儿童或许会表现出比目前更好的心理弹性……有太多的“如果”是指向环境以及个体与环境之间的失衡的!或许, 到了研究者和实务工作者该思考如何改变环境(尤其是制度性背景和政策性环境)的时候了。

三、积极的儿童发展观:超越以流动儿童为目标人群的干预和行动近年来, 发展心理学领域又涌现出了一个新的研究领域—积极的青年发展, 这一概念和领域是如此的重要, 以至于发展心理学的恢宏巨著《儿童心理学手册》的第一卷专列一章予以介绍 。积极的青年发展观有两大基石:情境在塑造发展中居于首要地位; 从优势而非缺陷的角度理解发展。根据这一观点, 国家和社区应该进行战略性投入, 从而实现在更广泛的范围内促进青年的发展。

。积极的青年发展观有两大基石:情境在塑造发展中居于首要地位; 从优势而非缺陷的角度理解发展。根据这一观点, 国家和社区应该进行战略性投入, 从而实现在更广泛的范围内促进青年的发展。

参考这一视角, 可以看出, 那些只改变流动儿童个体而不改变其环境的单一计划是有其局限性的, 即它们只能取得短期的成功, 而无法支持长期的积极发展或者无法根本性地改变那些高危流动儿童的发展路径; 那些以流动儿童为目标人群的干预和行动尽管是必要的, 但如果这样的社会变革和文化重塑是超越流动儿童的, 是以全体儿童为对象, 以更广泛的社区改革为目标的, 那么, 所带来的改变将会更为持久和深远。