神经美学(Neuroaesthetics)这一新兴学科诞生于西方社会和科学界,视觉神经科学家Semir Zeki(1999)首创此学科名称,并创立了世界上第一个神经美学研究所(Institute of Neuroaesthetics),因此被推举为现代“神经美学之父”。然而神经美学植根于Gustav T. Fechner于1876年创立的实验美学(experimental aesthetics),这位“心理物理学之父”开辟了以实证方法研究人类审美行为及其心理学原理的科学探索途径,从此审美规律的探究摆脱了哲学美学(philosophical aesthetics)形而上的先验思辩方式。一百多年后,神经美学沿循实验美学的科学实证探索之路继续前行,进一步探究人类审美心理活动的生物学基础或神经机制。就其研究范畴以及所采用的方法而言,神经美学可被视为实验美学或心理美学(psychology of aesthetics)的子学科,也可被认为是神经科学的分支学科。或许可以用一个比喻来描述这三个学科的关系,即实验美学是神经美学的母亲,而神经科学则是其父亲。当然,无论是实验美学还是神经美学,其研究对象不能不涉及艺术,这反映在一些关于神经美学的学科界定和研究目标上,诸如:“艺术唯美知觉神经基础的研究”①;“关于艺术作品的思索和创作的神经基础的科学研究”②;“属于认知神经科学的一个新研究领域,探讨审美(尤指视觉艺术之美)体验的神经基础”③。由此可见,神经美学主要是艺术、心理学和生物学三大学科领域的交集,是艺术人文和自然科学交叉融合而对人类艺术与审美行为的生物学基础尤其是神经机制进行实验研究的新兴学科。

一、艺术、审美心理与大脑作为人类重要的社会文化现象,艺术历来是社会人文学者所涉猎的研究课题,其中很多人强调艺术的主观性、想象性、虚构描述性和个体独特性等特征,并认为其不适于用客观的、符合逻辑的、寻找普遍规律的实证分析手段来加以研究。然而,来自心理科学和神经科学领域的一些研究者却甘愿承受被冠以“还原主义者”(reductionist)的批评质疑,孜孜以求,探询人类艺术行为以及审美心理的普遍规律和基本原理。自Fechner首开审美现象实验研究之先河以来,经过一段时间的相对消沉,20世纪70年代Daniel E. Berlyne发表了其代表性著作《美学与心理生物学》和《新实验美学研究:走近美学欣赏的客观心理学》,他的工作“唤醒”了实验美学的研究(其理论强调生理唤醒对于审美体验的重要性),使其复兴而成为“新实验美学”。另一方面,以R.Arnheim为代表人物的心理学派将格式塔知觉原理应用于艺术与审美的研究分析,该学派的学术影响不能小觑。基于对Berlyne理论的验证分析,C.Martindale的认知理论特别强调个人认知表征、知识结构对于审美心理过程所起的关键作用④。近年来,R.Reber等人论证了加工流畅性(Processing fluency)对于不同审美体验心理学原理的解释效度⑤。此外,H.Leder等人勾画了比较完整的审美心理过程框架⑥。T.Jacobsen及其同事提出了审美加工三阶段模型以及审美心理学研究领域架构⑦。著名认知心理学家Robert L. Solso探讨了视觉艺术知觉原理及其与大脑意识进化规律的关系⑧。由此可见,对于艺术与审美规律的科学探索与实证分析,心理学家从来不失其重要贡献,他们的工作为以后神经美学的形成和发展奠定了重要基础。

时至20世纪90年代,越来越多的学者逐渐认识到,神经科学可为架构科学与艺术沟通之桥提供可能,这要归功于一些神经科学家慧眼独具的研究工作。他们以艺术家及其不朽作品为研究对象以期更多了解人类心智本质,希望能解释像伦勃朗或毕加索那样的杰出绘画大师其艺术影响力究竟何在,通过对大脑的研究来解释什么是美轮美奂。他们认为任何用于描述艺术的形容词—含义模糊的词语诸如“美丽”、“优雅”等—在理论上应该有其相关神经对应。艺术本来就无神秘难测之处,其视觉或其他感知觉诀窍是能被破解的。他们希望能揭示绘画或雕塑中蕴含的“普遍规律”,发现每件伟大视觉艺术作品所共有的基本原理(当然不失其独特个性)。该阵营最有影响力的先驱人物除了S. Zeki,还有V.S. Ramachandran,以及M.S. Livingstone等。

在其代表性著作《内在视觉:关于艺术和大脑的探索》(Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain)以及相关研究论文中, Zeki认为,艺术是视觉之脑的延伸,艺术家利用不同的工具探究大脑的能力和潜能,就此而论可以说是神经学家。伟大的艺术家也许领先于神经科学家而早就开始理解视觉之脑的本质真相。若干年后,如今不断发展的神经科学能够包容研究那些长期以来被视为专属人文学科研究的资料。各种形式的艺术包括绘画、文学以及音乐等均是大脑的产物,关于艺术何以产生的研究能为人们了解大脑机能的组织运作提供重要线索。新生的神经美学领域从研究基本知觉过程起步,探索艺术创造性和艺术成就的神经基础,它终将揭示那些已被艺术家凭直觉成功运用的审美体验“法则”。Zeki坚信,神经美学的研究对于人类美学理论的完善发展具有不可或缺的独特贡献,任何不基于神经生物学的美学理论都不可能令人满意⑨。

凭借对西方艺术史上著名画作样例的视角独到的出色解析,以哈佛大学医学院教授M.S.Livingstone为代表的视觉神经科学家阐述了视觉艺术表现效果与视觉之脑信息加工模式的契合关系(parallelism)—蒙德里安风格独特的抽象画之所以吸引人,原因在于视觉皮层存在对直线边沿及其特定方向敏感反应的神经元,其几何形状的笔画顺应了此种神经元偏爱直线的“怪癖”;蒙娜丽莎若隐若现的神秘微笑源于不同空间频率视觉刺激的神经加工模式;莫奈《印象日出》(Impression Sunrise)一画中闪烁跳动的太阳(画家将其明暗度处理得与周围云彩的相同)是大脑视觉信息平行加工(parallel processsing)背侧通路(对于明暗对比、运动和空间位置信息反应敏感)与腹侧通路(对于形状和颜色反应敏感)相互作用的结果。画家在创作时利用大脑对视觉信息不同属性(颜色、亮度、动静)的分解和平行模块加工的机能特性,单凭明暗对比就可以描绘物体形状,因而颜色则主要被用来表达情绪。这一领域的研究力图证明的论点是,视觉艺术遵循并展示视觉之脑的运行法则—在Zeki看来,最为重要的是“持恒”(constancy)和“抽象”(abstraction)两大法则—从而使其本身具有引人入胜的无穷魅力⑨。

V.S. Ramachandran是与Zeki并驾齐驱的神经美学的倡导者,他声称已经发现了洞悉艺术真相的要诀,找到了各种类型艺术的共同特性以及艺术体验的普遍法则—一组被艺术家有意或无意地用来刺激大脑视觉皮层并产生愉悦效应的心理学原理。这位深受东方(印度)文化影响的学者对Tinbergen(1954)关于海鸥幼雏本能性的啄食行为的经典研究特别感兴趣,并认为其所揭示的所谓“峰移效应”(peak-shift effect)可解释诸多艺术现象和审美行为背后的心理和神经机制。如Ramachandran所述,艺术创作需要对事物或人物的典型特征或独特要素(印度语中所谓的“rasa”,本质之意)进行抽象提炼和有意夸张,这种“有意失真”的手法使其成为“超级刺激”,相比于原本真实刺激,可诱发个体更强的反应,峰移效应由此产生。此种效应被用以解释人们对于人物漫画—例如爱因斯坦的肖像漫画—的识别速度为何能快于其实际照片。脑成像研究结果显示,参与面容识别的大脑梭状回对于漫画肖像的反应相较于其真实面容显得更为强烈,原因在于漫画突显了那些用以区分不同面容的基本特征⑩。所谓“漫画”艺术手法,就是减去“一般性”,夸大“差异性”,这样做能够引起更强的边缘系统激活。由此Ramachandran大胆断言,凡是艺术均有某方面的失真改变,诸如表现在形状维度(见于印度女神塑像)或颜色维度(见于印象派绘画)上,旨在捕捉并放大事物本质特征从而激发直接而强烈的观赏体验。就此而言,艺术就是漫画。艺术创造的目的在于多于现实,超越现实,或者甚而“扭曲”现实⑪。这种观点呼应了毕加索“艺术是揭示真实的谎言”的见解。

上述著名学者的出色研究工作展示了如何将神经科学研究延伸拓展至视觉艺术审美领域的创新范例,并建立了“大脑-艺术契合论”的理论基础。该理论的主要论点是,神经系统和艺术家的工作目标是一致的,艺术作品的特征以及艺术家的创作方式都与大脑认识世界的机能组织原理和运作机制相契合。尽管不乏来自其他学者的质疑和不同意见,这些神经科学家对于神经美学的创立的确做出了独到而重要的理论和方法学上的贡献。如果说融合了神经科学的认知科学现已发展为“第二代认知科学”⑫,那么,融入了神经科学的实验美学(即神经美学)则是继“新实验美学”之后发展而成的“第三代实验美学”。

二、从艺术作品到艺术创作与欣赏者:神经美学的研究取向神经美学在其创立之初的研究策略是通过对艺术作品的剖析而推断艺术家创作时所遵循的大脑运作规律和信息加工机制,经由这种分析途径而构建的“大脑-艺术契合论”需要更为直接的研究证据来予以验证,因此对于艺术创作者和欣赏者本人(审美主体)的观察分析尤其显得重要,借助于认知神经科学无创性脑成像研究技术和方法,神经美学这种新的研究取向业已形成⑬。

其实在神经美学尚未形成一门独立学科之时,就有一些神经学家或神经心理学者对艺术家罹患大脑疾病或由损伤所造成的后果进行观察分析,以探询艺术行为发生的神经基础。然而这方面的临床个案报告在缺乏整体理论框架诠释的情况下被称为“增进了解的轶事”(informative anecdotes),却为艺术与审美行为生物学机制的后续实验研究提供有价值的参考线索⑭。

2004年可能是神经美学研究取得显著进展的标志性年份,一些研究者开始以正常人为被试,运用无创性神经影像学技术,开展了相较于上述神经病学临床观察更为精细的艺术欣赏与审美的脑机能定位研究⑮-⑰。他们于这一年相继发表的研究工作在实验设计、技术、刺激材料和被试等方面存在差异,所获结果并不相同,尽管其研究目标彼此相近(见表 1)。

| 表 1 艺术欣赏与审美的三项无创性脑成像研究比较 |

另一神经影像学研究采用不同的策略观测审美的神经关联机能活动,所采用的实验材料是人为设计的抽象几何图形,要求被试判断其是否美或者是否对称。行为学数据分析表明,对称的图形被评为较美于不对称图形。fMRI观测结果显示,相较于图形对称性判断,审美判断激活了多个脑区,包括内侧额叶皮层(BA 10)、两侧前额叶皮层腹部(BA 45/47)、楔前叶,扣带后回、左侧颞极、以及颞顶叶交界区⑱。由于该研究所用审美材料的特殊性,因此其研究结果与上述三个研究的可比性不强。迄今研究者尚难以确定,真实艺术作品的审美评判与涉及对称性、复杂性等特征的几何图形的审美评判相比,两者的认知加工过程异同如何。

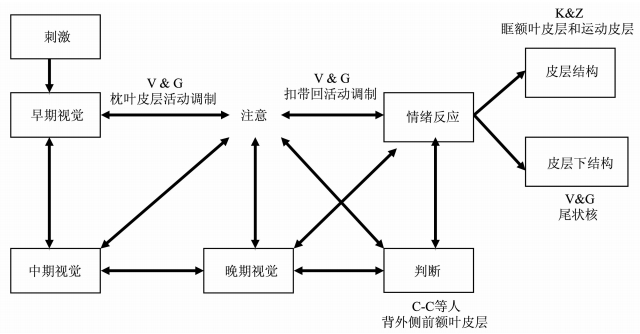

上述脑成像研究结果并不彼此矛盾而可以相互补充以供研究者进一步分析而了解艺术欣赏与审美的神经基础的概貌,在这如同马赛克拼图式汇总分析的基础上或可检验或构建相关理论模型。Nadal等(2008)认为现有研究证据可从不同方面验证Chatterjee(2004)提出的视觉审美神经基础假设(见图 1)。视觉审美是人类视觉经验的重要部分, 是多水平多成分的复杂心理过程。就感知觉而言,视觉审美加工与其它刺激的视觉加工并无二致,可区分为对视觉刺激基本属性(颜色、亮度、形状、运动和位置)提取分析的早期视觉,自动分离某些视觉元素并且与其它视觉元素组合而形成统整视觉单元(表征)的中期视觉,以及有选择地进一步辨析那些视觉表征并引发相关记忆、情绪和判断反应的晚期视觉。相应神经机能部位分别是大脑枕叶纹状皮层、外纹状皮层以及高级视觉皮层区。通常关于艺术作品形式与内容的鉴赏分别有赖于早、中期视觉和晚期视觉⑲-⑳。

|

图 1 Chatterjee (2004)的视觉审美神经基础理论框架图示以及相关神经影像学研究证据。图中缩写词语—V & G: Vartanian and Goel (2004); K & Z: Kawabata and Zeki (2004); C-C等人:Cela-Conde and colleagues (2004) —源自Nadal, et al. (2008)。 |

另一方面,与认知过程发生相互作用的情绪过程是审美加工(体验)的重要组成部分,也是决定其独特性的重要方面。相关脑机能结构包括情绪机能神经环路以及奖赏系统(内侧颞叶前部,内侧额叶和眶额叶皮层、前扣带皮层等,以及腹侧纹状体、伏隔核等一些皮层下结构)⑮⑰⑱。视觉审美的情绪加工或经由注意调控或通过改变唤醒水平或直接地给予知觉加工反馈调制(modulation)⑰㉑,其作用在于将早、中期视觉加工信息(例如颜色、形状、布局,特别是平衡的信息)结合起来,并且调节腹侧视觉加工通路的机能,从而对刺激(审美对象)的属性(例如颜色,形状等)和内容(面容,景观等)产生更加生动的体验。此外,评价与判断是审美加工的输出成分,其形成需要广泛分布的神经环路参与,其中最重要的脑机能部位是背外侧前额叶皮层和内侧额叶皮层⑯⑱。

基于神经影像学研究,研究者对于视觉审美的神经基础已形成初步印象,但也留存诸多问题值得深究,一些细节有待澄清⑭⑳。例如,不同水平的知觉加工如何引发美感?在视觉皮层是否存在对特定模式刺激灵敏反应的“美丽侦测器”,亦或其对美丽刺激的激活反应增强仅反映注意或情绪与奖赏系统的调制效应?情绪和注意对知觉的调制是彼此独立进行的还是会聚交迭的,亦或情绪或奖赏系统须经由注意中介而实施其调制作用?引发美感的刺激如何激活情绪与奖赏系统?审美过程的奖赏性及其情绪情感体验与其它需要满足的情绪反应相比是否具有其独特性,是否如经典美学观点所言是一种“无关利益的兴趣”(disinterested interest),或以神经科学术语描述是“不想占有的喜爱”(liking without wanting)?决定其独特性的神经基础是什么?前额叶皮层所参与的审美判断究竟是基于知觉信息还是情绪或奖赏信息,或者是这两种信息的整合?参与审美判断的神经部位是机能(领域)特异性的,还是领域一般性决策系统的所属部分(也参与其它决策判断过程)?个体特质(诸如能力、态度等)和审美情境等因素是否会影响审美判断?这些问题将会引发更多的后续研究。

三、神经美学研究新进展:关于经典美学问题的实证分析随着神经美学研究的深化和拓展,一些在早期研究中未涉及或被发现而未澄清的问题被后继研究关注并予以进一步探讨,主要涉及审美感知、审美情绪和审美判断等是否具有区别于其它认知和情绪等心理活动的独特性。另一方面,对于经典美学理论和观点从现代脑科学的视角进行研究,寻找其生物学基础或神经机制新证据,已成为神经美学的重要研究方向,其中之一即关于审美具身化与共(移)情的神经基础研究是颇具代表性的范例。

“移情”一词源于德文“Einfühlung”,19世纪德国美学家Robert Vischer(费肖尔)首次用它来描述人们观看绘画所引发的身体反应。铁钦纳(Titchener)将其译成英文“empathy”,字面意义是“感到里面去”(feeling-in)。“移情说”是西方美学界举足轻重的一个理论学说,该学说的主要观点是,美感经验起于对观赏对象聚精会神地观察并赋予其生命情趣的移情作用,这种移情作用是由我及物(投射)以及由物及我的交互活动。观者对于观赏对象(形象)所暗示的运动的身体反应感受(内模仿)是美感体验的精髓㉒。

心理学和新兴的社会认知神经科学也重视对移情的研究,其范畴超出美学领域,概念涵义也不全相同。有别于心理分析论的“移情”术语,我国研究者倾向于将其译为“共情”(下文用此术语)㉓。审美共情体验的研究在现今神经美学领域也有其不容忽视的一席之地,涉及审美体验具身化(embodiment)神经机制。身体感觉、动作以及情绪的具身模仿(embodied simulation)及其伴随的相应大脑机能激活是艺术欣赏与审美的组成要素,这是普遍存在的机制。研究者具体分析艺术作品表现内容(作品所描绘的物体以及人物动作、感觉、情绪、意图等)以及艺术作品中留存的可观察的艺术家的创作动作痕迹与观赏者对此产生具身模仿所引发的共情体验的相互关系㉔。

对于艺术作品的审美共情体验涉及共情运动体验及其伴随而生的共情情绪体验。前者是在观者身上发生的与艺术作品所示或所暗示的动作相仿的运动共鸣。艺术家创作时的动作手势在其作品中留下痕迹,可启动观者自身相应的运动模仿程序,由此产生共情运动体验。例如在中国书法作品中,笔触粗细、浓淡以及笔划走势等均能使观赏者体会到书家的创作当时的动作,激活相应的大脑皮层区域,引发共情投入的美感体验。认知神经科学关于镜像神经元(mirror neuron)的研究可为上述共情体验的生理基础提供证据。

一些镜像神经元的研究者也是具身审美假设或共情说的支持者,他们的研究表明,镜像神经元是一个特定类别的视觉运动神经元,起初被发现于猴子前运动皮层腹侧一个被称为F5的脑区,其主要机能特征是当猴子做某个特定动作(例如,抓起一个物件拿着)以及看到其它个体(猴子或人)做相似动作时就变得活跃起来㉕。此外,在猴子后顶叶皮层也存在这种反应特征的神经元(被称为PF镜像神经元)。另一方面研究发现,镜像神经元系统(mirror-neuron system, MNS)也存在于人类腹侧前运动皮层(包含BA 6/44)和下顶叶皮层(inferior parietal lobule, IPL),当人观察一个动作(例如目标导向性的动作)或执行该动作时相同的神经网络被激活。进一步研究发现,人脑中对于动作的MNS皮层代表区分布有组织地对应于身体各部位,例如前运动皮层和后顶叶皮层不同脑区分别在观察及执行口部、手部和足部动作时被激活,体现了躯体拓扑映射关系(somatotopical mapping)㉖。

对于人类MNS的研究显示,即便是观察动作的静态图像也能在观者脑中触发动作模仿机能活动㉗。Longcamp等(2003)的fMRI研究发现,字母的视觉呈现与被试书写该字母均激活了前运动皮层的同一个脑区(BA6)㉘。Di Dio等(2007)的fMRI研究结果显示,被试在观看古典和文艺复兴时期的雕塑时,前运动皮层和后顶叶皮层被激活,提示雕塑所暗示的动作引起了观者的动作共鸣(motor resonance)㉙。这些研究证据表明,在相同动作的运动表征脑区的激活下,人们就能够经由具身模仿而理解他人的动作含义。镜像神经元不仅是动作理解的神经基础,而且还参与对动作意图的理解过程㉚。

另一方面,人们观赏艺术作品(绘画、雕塑、建筑等)所产生的身体反应感受不仅涉及对作品中所见或其所暗示动作的模仿感,而且还由此诱发其对该作品的情绪反应。神经解剖学研究发现,F5与PF(BA 7b)以及PF与颞上沟(superior temporal sulcus, STS)之间存在神经联系,而STS是包含杏仁核和眶额叶皮层在内的情绪加工神经环路的一部分㉛。另有研究表明,当人在观察身体动作所表达的信息时,大脑杏仁核和颞上沟被激活㉜。这些研究结果可为具身模仿共情情绪体验的发生机制提供部分证据。

借鉴镜像神经元以及其它相关研究成果(另还涉及面部表情、躯体感觉具身模仿等方面的研究,本文不加详述),神经美学论证了审美体验具身观或共情说的神经生理基础,可谓“旧说新证”。该领域研究揭示了审美过程身体反应与情绪相互关系的重要性,挑战艺术审美纯认知或认知首要性观点,强调艺术家与观众之间自发建立起来的关系的共情性质③。正如Solso所言,艺术观赏者与艺术家通过作品进行两个大脑间的交流。然而该领域研究也有一些问题尚待深入分析。例如,不同的具身模仿与伴随发生的共情情绪的效价(valence)关系如何,或者怎样的(并非任何的)具身模仿能引发审美愉悦(aesthetic pleasure)?其神经机制又是怎样的?

四、神经美学面临的问题与挑战作为一门相对独立的新兴交叉学科,神经美学自其创立至今已初具规模,2008年国际上神经美学学会(The Association of Neuroesthetics)正式成立,标志着该学科正吸引越来越多的学者加入其研究阵营,这些学术同道各自不同的研究贡献为神经美学的发展提供了源源不断的推动力。

然而,神经美学在其发展的同时也经受着各方的批评和质疑,面临着理论上和方法学上难以回避的挑战。问题之一在于神经美学为了追求其实验研究的科学性而往往需要将艺术审美问题简化为能满足限定实验条件的可观测的操作任务(例如偏好评分、美丽与否判断等),其所分析的只能是审美行为的某个特定侧面,而忽视审美行为及其发生背景(context)的整体性,因此其研究结果的构念效度(construct validity)和生态效度(ecological validity)难免受质疑。

问题之二涉及审美的核心概念,人类的审美活动是其大脑-心智(brain-mind)进化至高级水平的产物⑧,并且不可避免地受到历史、社会和文化等因素的诸多影响,关于审美心理机制及其生物学基础的研究是多层面多角度的⑦,各研究结果需要在统一的概念系统和理论框架下予以整合,否则难免显得零散、互不一致甚至彼此矛盾。现今神经美学研究面临此类问题,例如,迄今的研究关于“审美体验”的操作性定义并不一致,诸如“审美领略”(aesthetic appreciation)、“审美偏好”(aesthetic preference)、“审美评价”(aesthetic evaluation)、“审美知觉”(aesthetic perception)、“审美判断”(aesthetic judgment)等,这些概念定义可能涉及不同的审美体验或审美加工(aesthetic processing)亚过程(subprocess),有的仅包括感受部分,有的还包括输出部分,当然其实验任务相关脑机能激活状态(task-specific activation)必有差异。因此以后各研究需要统一术语及其界定,方能有效进行各个结果的相互比较,并进行会聚和区分效度的详细分析。另一方面,这些研究侧重于人们对于审美对象“美丽”(beauty)属性的鉴赏(感知、喜好和评判),至于何者为美,则不仅在美学上众说纷纭,而且在心理学上也缺乏明确定义,只能听凭被试见仁见智,这也是美丽评鉴神经关联实验观测结果不相一致的原因之一。就现代艺术而言,作品的艺术价值超越了单纯唯美特性,也不仅是取决于其是否引发人的审美愉悦。就此而论,神经美学目前侧重于刺激材料美丽鉴赏评判的研究难免被批评为失之狭隘㉝。

问题之三是神经美学的研究要旨究竟何在。在此领域可以区分出两种不同的研究取向,其一是如Zeki、Livingstone等一些神经科学家那样借艺术来揭示大脑机能组织运作特征;其二是通过观测大脑机能活动来进一步了解审美心理机制或检验美学原理和理论假设。相较于前者实质上仅是将神经美学作为脑科学研究的一个侧面,后者更突显了本学科研究特色及其重要价值之所在。

此外,神经美学借助神经科学研究手段探索审美问题,同样也会遭遇所谓“逆向推断”问题(reverse inference problem)㉞。有些研究单凭脑神经激活的定位观测数据来推断潜在的心理运作过程,而忽略了充分的相关行为心理学研究。这样的推断方式只有在被观测脑区仅参与单一心理过程的前提下才可能是有效的,然而类似这样的特定心理机能活动与特定脑区激活的一一对应关系鲜有其例,事实上,大脑多数神经部位往往与不止一种心理与行为机能相关⑭。因此,逆向推断的潜在误导性值得警惕,然而并不妨碍研究者借其形成新的假设,从而为以后整合神经影像学、实验心理学以及神经心理学等学科的艺术欣赏与审美体验心理-大脑机制研究提供参考线索。

诚然,本文列举的上述问题并不涵盖目前神经美学面临的所有挑战与质疑,这些问题能启发思考该学科领域的研究优势以及局限性究竟是什么,而不应是笼罩在神经美学研究者头上的“乌云”,事实上,研究者回应质疑和解决问题的努力无疑是促动未来研究并不断取得进展的契机。

| [①] | Zeki S. (1999). Art and the brain. Journal of Consciousness Studies, 6, 76-96. |

| [②] | Nalbantian S. (2008). Neuroaesthetics: Neuroscientific theory and illustration from the arts. Interdisciplinary Science Reviews, 33(4), 357-368. DOI:10.1179/174327908X392906 |

| [③] | Di Dio C, Gallese V. (2009). Neuroaesthetics: a review. Current Opinion in Neurobiology, 19, 682-687. DOI:10.1016/j.conb.2009.09.001 |

| [④] | Martindale C., Moore K, Borkum J. (1990). Aesthetic preference: Anomalous findings for Berlyne's psychological theory. American Journal of Psychology, 103(1), 53-80. DOI:10.2307/1423259 |

| [⑤] | Reber R., Schwarz N., Winkielman P. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver's processing experience?. Personality and Social Psychology Review, 8(4), 364-382. DOI:10.1207/s15327957pspr0804_3 |

| [⑥] | Leder H., Belke B., Oeberst A., Augustin D. (2004). A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments. British Journal of Psychology, 95, 489-508. DOI:10.1348/0007126042369811 |

| [⑦] | Jacobsen T. (2010). Beauty and the brain: Culture, history and individual differences in aesthetic appreciation. Journal of Anatomy, 216, 184-191. DOI:10.1111/joa.2010.216.issue-2 |

| [⑧] | Solso R. L. (2003). The psychology of art and the evolution of conscious brain. Cambridge, MA: MIT Press. |

| [⑨] | Zeki S. (2001). Artistic creativity and the brain. Science, 293, 51-52. DOI:10.1126/science.1062331 |

| [⑩] | Lehrer J. (2009). Unlock the mysteries of the artistic mind. Psychology Today, 42(4), 72-77. |

| [⑪] | Ramachandran V. S., Hirstein W. (1999). The science of art: A neurological theory of aesthetic experience. Journal of Consciousness Studies, 6, 15-51. |

| [⑫] | 李其维. (2008). "认知革命"与"第二代认知科学"刍议. 心理学报, 40(12), 1306-1327. |

| [⑫] | 王乃弋, 罗跃嘉, 董奇. (2010). 审美的神经机制. 心理科学进展, 18(7), 19-27. |

| [⑭] | Chatterjee A. (2011). Neuroaesthetics: A coming of age story. Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 53-62. DOI:10.1162/jocn.2010.21457 |

| [⑮] | Kawabata H., Zeki S. (2004). Neural correlates of beauty. Journal of Neurophysiology, 91, 1699-1705. DOI:10.1152/jn.00696.2003 |

| [⑯] | Cela-Conde C. J., Marty G., Maestú F., Ortiz T., Munar E., Fernández A., et al. (2004). Activation of the prefrontal cortex in the human visual aesthetic perception. Proceedings of the National Academy of Science U.S.A., 101(16), 6321-6325. DOI:10.1073/pnas.0401427101 |

| [⑰] | Vartanian O., Goel V. (2004). Neuroanatomical correlates of aesthetic preference for paintings. Neuroreport, 15(5), 893-897. DOI:10.1097/00001756-200404090-00032 |

| [⑱] | Jacobsen T., Schubotz R. I., Höfel L., von Cramon D. Y. (2006). Brain correlates of aesthetic judgment of beauty. NeuroImage, 29, 276-285. DOI:10.1016/j.neuroimage.2005.07.010 |

| [⑲] | Chatterjee A. (2004). Prospects for a cognitive neuroscience of visual aesthetics. Bulletin of Psychology and the Arts, 4(2), 55-59. |

| [⑳] | Nadal M., Munar E., Capó M.A., Rosselló J., Cela-Conde C.J. (2008). Towards a framework for the study of the neural correlates of aesthetic preference. Spatial Vision, 21, 379-396. DOI:10.1163/156856808784532653 |

| [㉑] | Lane R. D., Chua P. M.-L., Dolan R. J. (1999). Common effects of emotional valence, arousal and attention on neural activation during visual processing of pictures. Neuropsychologia, 37, 989-997. DOI:10.1016/S0028-3932(99)00017-2 |

| [㉒] | 朱光潜(1982). 朱光潜美学文集(第一卷)[M]. 上海: 上海文艺出版社. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD7984&filename=DSZZ198306012&v=MDcxNTBMTXFZOUVab1I4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkwyZVplZG1GeTdoVTczUElUN1JkTEt4RnQ= |

| [㉓] | 崔芳, 南云, 罗跃嘉. (2008). 共情的认知神经研究回顾. 心理科学进展, 16(2), 250-254. |

| [㉔] | Freedberg D., Gallese V. (2007). Motion, emotion and empathy in esthetic experience. Trends in Cognitive Sciences, 11(5), 197-203. DOI:10.1016/j.tics.2007.02.003 |

| [㉕] | Gallese V., Fadiga L., Fogassi L., Rizzolatti G. (1996). Action recognition in the premotor cortex. Brain, 119, 593-609. DOI:10.1093/brain/119.2.593 |

| [㉖] | Buccino G., Binkofski F., Fink G. R., Fadiga L., Fogassi L., Gallese V., Seitz R. J, Zilles K, Rizzolatti G., Freund H. J. (2001). Action observation activates premotor and parietal areas in a somatotopic manner: An fMRI study. European Journal of Neuroscience, 13, 400-404. |

| [㉗] | Johnson-Frey S.H., Maloof F.R., Roger Newman-Norlund R., Farrer C., Inati S., Grafton S.T. (2003). Actions or hand-object interactions? Human inferior frontal cortex and action observation. Neuron, 39, 1053-1058. DOI:10.1016/S0896-6273(03)00524-5 |

| [㉘] | Longcamp M., Anton J. L., Roth M., Velay J. L. (2003). Visual presentation of single letters activates a premotor area involved in writing. NeuroImage, 19, 1492-1500. DOI:10.1016/S1053-8119(03)00088-0 |

| [㉙] | Di Dio C., Macaluso E., Rizzolatti G. (2007). The golden beauty: Brain response to classical and renaissance sculptures. PLoS ONE, 2(11), e1201. DOI:10.1371/journal.pone.0001201 |

| [㉚] | Iacoboni M., Molnar-Szakacs I., Gallese V., Buccino G., Mazziotta J.C., Rizzolatti G. (2005). Grasping the intentions of others with one's own mirror neuron system. PLoS Biology, 3(3), 529-535. |

| [㉛] | Rizzolatti G., Fogassi L., Gallese V. (2001). Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action. Nature Neuroscience Reviews, 2, 661-670. DOI:10.1038/35090060 |

| [㉜] | Bonda E., Petrides M., Ostry D., Evans A. (1996). Specific involvement of human parietal systems and the amygdala in the perception of biological motion. Journal of Neuroscience, 16, 3737-3744. |

| [㉝] | Brown, S., & Dissanayake, E. (2009). The arts are more than aesthetics: Neuroaesthetics as narrow aesthetics. In M. Skov, & O.Vartanian (Eds.), Neuroaesthetics (pp. 43-57). Amityville, NY: Baywood Publishing, . |

| [㉞] | Poldrack R. A. (2006). Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data?. Trends in Cognitive Sciences, 10, 59-63. DOI:10.1016/j.tics.2005.12.004 |