民国时期的“社会教育是一个流变的概念, 它随着当时教育实践形式的变化而有所不同”,①社会教育与学校教育一起构成了理解民国教育的重要维度,并成为民国教育史研究的一个新的增长点。民国社会教育史研究的兴起,不仅要求研究者从社会教育的角度重新审视民国时期的学校教育,同时也要求研究者在学校教育发展的过程中深化民国社会教育史的研究。换句话说,研究者应该在学校教育和社会教育的关系互动中来拓展和深化民国教育史的研究。

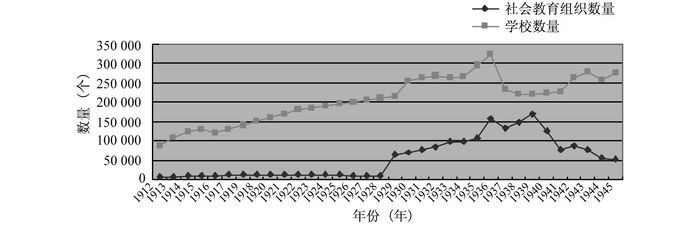

一、问题的提出:民国时期学校教育与社会教育发展过程中的同步与异步现象梳理民国教育的发展状况可以发现,学校教育与社会教育作为民国教育系统中的两大子系统,其发展趋势并不一致。如图 1所示,学校教育与社会教育的相对规模变化呈现出四个比较明显的阶段性特征:

|

图 1 1912—1945年学校教育与社会教育发展趋势图② |

第一阶段,1912—1928年,特征是学校的数量与社会教育组织数量总体处于较低水平,学校教育组织数量增加而社会教育组织数量波动不大;

第二阶段,1928—1936年,特征是学校数量与社会教育组织数量都呈现较快增长,总体处于较高水平。学校数量于1936年达到最高值,社会教育组织数量达到次高值;

第三阶段,1936—1939年,特征是学校数量趋于减少,社会教育组织数量趋于增加,但两者仍处于较高水平,社会教育规模1939年达到最高值;

第四阶段,1939—1946年,特征是学校数量在增长,总体处于较高水平,社会教育组织数量在快速减少,总体处于较低水平。

学校教育与社会教育相对规模的阶段性变化给我们提出了两个问题,一是什么原因导致了这种同步或者不同步的现象?二是学校教育与社会教育的这种发展状况变化的实质是什么,即体现了什么规律性?要回答这两个问题,必须对两者的关系变化进行深入的探讨,因为两者相对规模的变化实际是两者关系变化的反映。然而,我们又应如何从纷繁复杂的现象中把握学校教育与社会教育关系的实质呢?

二、竞争与共生:民国学校教育与社会教育的关系本质辩证唯物主义认为物质世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体。一般系统论则将这种观点扩展至社会系统,认为系统与其子系统之间﹑系统内部各子系统之间和系统与环境之间是相互作用﹑相互依存的。我们可以将系统间的这种关系简称为相互依赖关系。学校教育与社会教育同属教育系统,理应具有相互依赖性。实证证明两者之间存在一定的依赖关系。通过EVIEWS软件对民国时期的学校数量与社会教育组织数量进行分析,发现两者的相关系数为0.719,在0.01水平上显著相关,经检验后可以建立线性方程:S=-72606.72+0.618802X,其中S为社会教育组织数量,X为学校数量。借鉴生物学的理论,我们可以进一步把相互依赖关系分为两种类型:竞争性关系和共生性关系。竞争性关系中,一方的利益增加是以另一方利益的减少为代价,也就是零和博弈。共生性的关系中,一方的产出是另一方的投入。这两种关系可以单独存在,也可以同时存在,也就是说双方可以同时具有竞争性关系与共生性关系。民国时期的学校教育与社会教育之间就是竞争与共生并存的关系。

学校教育与社会教育的竞争性主要表现在教育经费上。与人们教育需求的快速增长相比,教育经费总是稀缺的。特别是在落后的经济与教育背景下,经费矛盾更加突出。作为两种不同性质的教育事业,学校教育与社会教育总是存在着竞争,在一定的教育支出中,学校教育经费的增加必然会减少社会教育的经费,反之亦然。

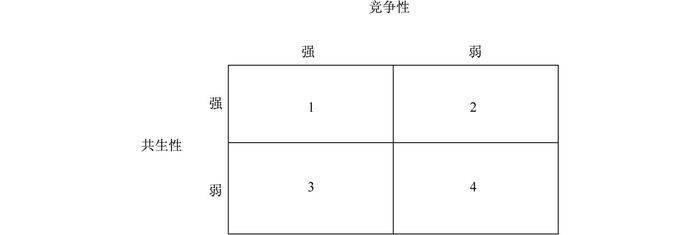

学校教育与社会教育的共生性表现为资源的互补。具体来说,社会教育是学校教育理论研究的材料来源和验证场所,社会教育资源如图书馆、博物馆、电影院等可以丰富学校教育的教学活动。此外,社会教育还为学校教育的发展创造了稳定的环境,提供就业机会和服务社会的平台等等。而学校有两种途径为社会教育提供资源:一是为社会教育创造新资源,如发展社会教育理论、培养社会教育师资等;二是扩展学校资源的用途,提高学校资源的利用率,使原本只用于学校教育的资源同时成为社会教育的资源,即学校直接办理社会教育。这种竞争与共生的关系是动态变化的,并由此引起两者相对规模变化的同步和异步现象。为了分析这种同步和异步的现象,需要对依赖关系进行更为细致的划分。一种可能的方法就是在竞争性与共生性分类的基础上引入强度因素。由此形成四种依赖关系,如图 2所示。其中Ⅰ表示强竞争-强共生关系,Ⅱ表示弱竞争-强共生关系,Ⅲ表示强竞争-弱共生关系,Ⅳ表示弱竞争-弱共生关系。其中又有三种特殊情况,在Ⅱ中,如果竞争性弱至零,则变成了完全共生关系,在Ⅲ中,如果共生性弱至零,则变成完全竞争关系。在Ⅳ中,如果竞争性与共生性均为零,则变成既无竞争性也无共生性,即两者独立无关。事实上,在社会系统中,这三种特殊情况几乎不存在,不同系统之间总是存在或强或弱的竞争性与共生性。

|

图 2 学校教育与社会教育关系的种类 |

对依赖关系的进一步细分,将有助于我们分析学校教育与社会教育关系的演变,解释两者发展过程中的同步与异步现象。

三、学校教育与社会教育关系的动态分析学校教育与社会教育的相对规模变化是其两者关系变化的客观反映。根据图 1所示的两者相对规模的变化趋势,可以推出学校教育与社会教育的关系经历了四个发展阶段。

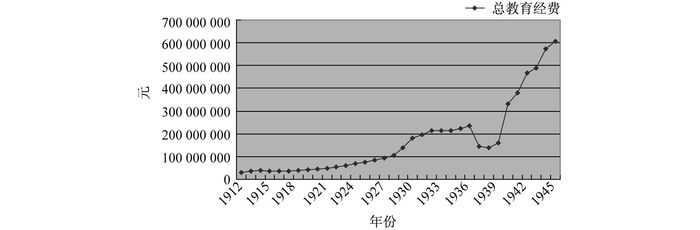

(一) 强竞争—弱共生阶段(1912—1928年)衡量学校教育与社会教育竞争性的主要指标是竞争资源的丰富程度,也就是可用的资源总数。资源的丰富程度与竞争性一般成负相关。学校教育与社会教育的竞争主要是教育经费的竞争。从图 3可知,在1912—1928年间,总教育经费增长缓慢,且总体水平很低,年平均教育经费为54869360.35元,在整个民国时期处于最低。说明这一时期学校教育与社会教育的竞争性较强。尽管本期处于民国经济发展的第一个“黄金期”, ③但经济发展的成果多被地方军阀用于扩充军事实力。由于“政治不安定,教育经费多被挪充别用”,“同时地方行政当局对于社会教育认识不清,往往视学校教育为职责之主体,社会教育为其副业,故教育经费用之于社会教育事业者为数极少”。④在教育经费极少的情况下,不可能同时推动学校教育和社会教育发展,只能优先发展普遍认为较为重要的学校教育,社会教育则维持在最低水平上。图 1显示这一时期学校教育规模增长缓慢,社会教育规模停滞不前。这种以牺牲社会教育来发展学校教育的方式,是学校教育与社会教育具有强竞争性的表现。

|

图 3 1912—1945年教育经费趋势图⑤ |

除了资源的绝对数量,是否具有一定的资源分配机制也会影响竞争的强度。一般来讲,具有分配机制比没有分配机制的竞争性要弱。在没有形成分配机制以前,参与者往往只注重最大程度维护己方利益,与对方斗个你死我活方才善罢甘休。这种强竞争性会破坏获得资源的稳定性,从而导致双方发展的不确定性。为了降低组织发展的不确性,就需要一定的分配机制来约束竞争。分配机制可由参与者自发商议形成,也可以由一个外部权威制定,这个外部权威,可能是成文法规认定的,也可以是道德习俗认定的。但这一时期并没有形成关于学校教育与社会教育的分配机制,“各省市社教的额数,向无明文的规定”,⑥这也在一定程度增强了双方的竞争性。

仅仅存在经费上的强竞争性并不一定会导致社会教育发展停滞不前。因为两者不仅有竞争性,也有共生性。双方的共生性可以在一定程度上抵消竞争性带来的影响。本期学校教育规模增长与其经费的增长保持了较高的一致性。但学校教育的缓慢发展并没有给社会教育带来促进作用,这也在一定程度上说明两者的共生性是比较弱的。由于社会教育对学校的依赖性较强,因此双方的共生性程度主要由学校决定,即学校决定着双方资源交换的程度。学校为社会教育提供资源主要受两个方面的约束,一是自身的资源情况,二是学校提供资源的外部压力,即学校面临的向社会教育提供资源的法律或道德压力。从学校自身的资源来看,本期学校本身面临着极大的发展压力。学校教育的数量和质量并不能满足民众的需求,其中一个重要表现是私塾作为传统的教育机构长期大量存在,以广州为例,1912年全市共有791所私塾,生徒18371人。⑦1915年,省城及河南地区私塾720余所,生徒20440余人。⑧1920年全市共有1110所,⑨1921年为990所,1922年为852所,1923年为765所,1924年为702所。⑩许多学校特别是农村学校的资源尚不能满足自身的需求,自然无法向社会教育提供多余的资源。

从学校向社会教育提供资源的外部压力来看,本期学校向社会教育提供资源的压力较小,但有不断增加的趋势。在清末,社会教育事业只在学制系统内规划和进行,如晚清设学部,社会教育只在师范科内兼管通俗教育的事项,并把图书馆、简易识字学塾、半日学堂、补习学校等社会教育机关与设施看作是学校的附属事项。因此尽管有些学校为社会教育提供资源,如“高阳王毓斌在所设初等小学内附设夜课,专教村中农民”,“严根仑于北门外敏秀学堂附设商业夜课,专收商人”,“江西豫章正蒙女学,附设半日妇女学堂”⑪,等等,但此时的社会教育几乎是学校教育的附庸,学校没有为其提供资源的压力。

民国成立后,社会教育从学校教育体制中独立出来,本意是为了更好地发展社会教育,让两者各司其职,发挥其功能共生作用。但是大多数人却只看到了两者的竞争性,将两者割裂开来。如孟宪承认为我国的义务教育“至今还没有厉行”,“所以我们如谈到成年补习教育,只容许在最低阶段上着想”;⑫又如晏阳初认为通俗教育“和学校系统内的教育事业只有间接的关系”。⑬直至“五四运动”后,学校师生开始成为推动社会教育的新力量。“各校学生会多附设义务夜校,冀以普及教育救国,所收学生,多数为学龄儿童,青年及成人亦颇不少。”⑭ 1925年,据保定各县调查,乡村平民学校设在学校内的,占12%,设在教堂的占49%,设在民房的占35%,设在庙宇内的占3%。广东在1927年颁布的《中国国民党广东省青年部办理平民教育纲要草案》中规定:“每区党部至少设一所平民学校”,“平民学校应附设原有学校并利用其原有校具以资教授,非必要时毋庸另置。附近若无学校得借用其他公地”。⑮从几乎对立,到部分学校的师生走出学校参与社会教育活动,再到用法规明确学校协助办理社会教育,学校参与社会教育的程度逐渐深入。

需要注意的是,这一时期学校向社会教育提供资源主要是师生的个人行为,而非学校组织行为。在《中国国民党广东省青年部办理平民教育纲要草案》中也只是规定学校需要提供场地而已,且仅限于广东局部地区,没有形成广泛的影响。因此,这一时期的学校与社会教育的资源互补是非常有限,学校向社会提供资源的压力不大。加上受到强竞争性的影响,社会教育规模很小,对学校教育创造的新资源的需求量很小。强竞争性影响及学校向社会教育提供资源的压力较小,使得两者的共生性较低。

(二) 弱竞争—强共生阶段(1928—1936年)1928年后,学校教育与社会教育的相对规模变化趋势发生改变。如图 1所示,1928—1936年间两者的规模几乎成并行快速发展态势。这与总教育经费水平的快速发展是分不开的。本期的年平均教育经费约为191685773.1元,是1912—1928年间的3.5倍。教育经费的大幅增加主要得益于政治的稳定和经济的发展。1927年南京国民政府成立后,国民党在形式上统一了中国。政治稳定是经济发展的基础,本期刚好处于民国经济发展第二个“黄金期”,教育经费总量的大幅增加大大降低了学校教育与社会教育的竞争性。加上1928年5月教育部召开了第一次全国教育会议,确立“社会教育经费在整个教育经费中,暂定应占百分之十至二十”的标准。1933年,教育部又训令各省“其已达标准成数者嗣后新增之教育经费,社会教育经费应在该项新增教费内所占成数在省市(属于行政院)至少应为百分之三十,在县市应为百分之三十五。”⑯这两个法令实际建立了教育经费的分配机制,在一定程度上降低了两者的竞争性。

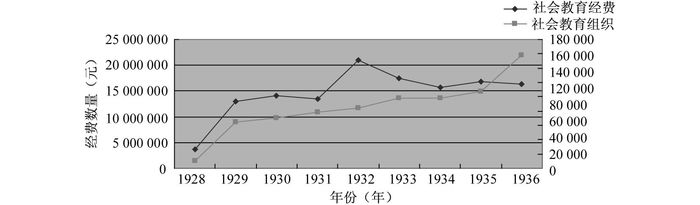

现代教育经济学研究表明,教育经费跟学校数量之间具有高度的正相关。民国时期学校数量与学校教育经费的关系也支持这一结论(相关系数约为0.90)。但民国社会教育组织数量与社会教育经费的关系却不支持这一结论(相关系数约为-0.28)。如图 4所示,本期社会教育规模与教育经费的变化具有较大差异。在1928—1932年间,社会教育经费与社会教育组织数均呈增长趋势,而在1932年以后,社会教育组织数量趋于增长,社会教育经费却趋于下降。为什么在社会教育经费减少的情况下,社会教育组织的数量却趋于增加呢?最为合理的解释是两者的共生性有了较大增强,以致学校向社会教育提供的资源弥补甚至超过了社会教育经费减少所带来的负作用。

|

图 4 1928-1939年社会教育经费与社会教育组织数量对比图⑰ |

与前一阶段相比,本期学校教育与社会教育的共生性要强许多。从学校自身资源来看,本期学校规模大为扩张,向社会教育提供资源成为可能。虽然本期学校教育的质量和数量都比前期提高很多,但学校的规模远远跟不上社会的需求,义务教育没有得到切实实行,失学学龄儿童大量存在。1930年,全国已经接受义务教育的儿童数才约占全体学龄儿童的22%,年生均教育经费仅8.17元。⑱同时,社会教育面临的压力也很大,如前所述,1930年的失学成人约为202784153人,占总人口的46.5%。也就是说,在本期乃至整个民国时期,学校教育与社会教育的经费压力都非常大。除了增筹教育经费,能够缓解教育需求压力的另一方法便是提高经费的利用效率,即把学校教育的资源用来办理社会教育。

另外,教育界的有识之士开始总结前一时期教育发展的经验教训,对学校教育展开了激烈的批评,使学校教育遭遇了严重的合法性危机。有学者指出,这一时期人们对学校教育的批评主要有四条:第一,教育制度多抄袭;第二,“教育不脱科举之精神”;第三,“学问不求实用”,“毕业即失业”;第四,“新式教育”都市化,对乡村无所增益。⑲这四条可归为一条,就是当时学校教育不符合中国的国情,并由此在20世纪二三十年代兴起了“新教育中国化”运动。社会压力迫使学校教育进行两个转型:一是扩大教育对象和范围,使教育重心下移,由城市转向农村;二是扩展学校的职能,增强学校与社会特别是与社会教育的联系,也就是增加向社会教育提供的资源。可见社会教育还被赋予了“改造新教育(即学校教育)”的使命。

教育经费的压力和社会对新教育的批评促使教育当局及社会各界对两者关系进行重新思考,并落实到实践中。在中央,1929年教育部公布《民众学习办法大纲》,规定“民众学校,得由私人或团体设立”,这使学校办理民众学校成为可能。1930年公布的《教育部注音符号推行委员会规程》规定:“各省市县机关团体、学校、工厂、商店等,应设注音符号传习所,以便内部人员及附近民众学习。”⑳在地方,江苏省在1930年就制定了《学校附设民众学校办法大纲》,规定省内学校应一律附设民众学校。同年颁布的《吉林省儿童图书馆简章》规定儿童图书馆“得附设于校舍宽敞之小学校内”。㉑ 1932年颁布的《福建省民众学校实行细则》规定:“民众学校得附设于各教育机关,各行政机关及各公私立团体,或单位独立设立之。”㉒ 1932年通过的《广东省三年施政计划》规定在施政计划的第二年,“全省高等小学每校至少附设一所民众学校”,到第三年“全省初级小学每校至少附设一所民众学校”。㉓据统计,自1929—1934年五年间,广州市内学校附设民众学校“招收儿童有2.6万多,毕业1.8万人”。㉔ 1935年,广州有民众学校30间,“附设于各市小学内,全市有六个学区,每个学区五间”,“直至抗战爆发,合办26班,收学童1.3万多人”。㉕可见,在1928—1936年间,学校与社会教育的关系越来越紧密。与前期相比,本期学校向社会教育提供资源逐渐趋于法制化。越来越多的地方政府规定了学校向社会教育提供的资源种类和方式。从学校可以为社会教育提供资源,到学校应该甚至必须为社会教育提供资源,学校兼办社会教育的法制化增强了学校向社会教育提供资源的合法性程度,增强了双方的共生性。

分析发现,本期学校教育与社会教育的竞争性程度大为降低,而共生性程度则持续增强。两者作用的结果是:一方面学校教育经费比重增加,学校教育经费年平均增长速度为10%,保证了学校教育的快速发展,使得学校数量以5%的速度逐年增长,是其经费平均增长速度的一半;另一方面,学校办理社会教育的制度化提高了教育资源的利用效率,抵消并超过社会教育经费减少给社会教育带来的不利影响。这一时期的社会教育经费年平均增长速度为20%,而社会教育组织数量的年平均增长速度达40%,是其经费增长速度的两倍,且大大超过了同期学校数量的平均增长速度,这是两者共生性较强的结果。

(三) 强竞争—强共生阶段(1936—1939年)1937年抗日战争爆发后,日本帝国主义的大举入侵破坏了中国的经济基础,也干扰了中国教育现代化进程。全民族的抗日烽火,不可避免地使军费开支急剧增加,教育经费相对萎缩。1937年教育经费仅为143951863元,比1936年的236312204元锐减了39.1%。虽然国民政府在1938年的《战时各级教育实施方案纲要》中明确规定:“对于中央及各地方之教育经费,一方面应有整个之筹集整理方法,并设法逐年增加; 一方面用得其当,毋使虚糜。”㉖教育部也重申:“中央对教育文化事业费与其他事业费应有相应之比额,对其用途应合理支配。对地方义务教育经费,应按预定计划,逐年增加。各地方教育经费之依法独立者,应予保障;教育款产应予清理。”㉗但事实上,教育经费在非常时期根本无法做到逐年增加,波动很大。1938年,教育经费继续降至139147395元。1939年,教育经费上涨至160590865元,但仍只约占战前的68%。本期的年平均教育经费为170000582元,低于战前时期平均水平。在战火纷飞的非常时期,教育经费受战局左右明显,无法得到稳定的来源,使得这一时期学校教育与社会教育的竞争性较前一阶段强。

如表 1所示,本期学校数量与学校教育经费的变动趋势依然保持较高的一致性。受到抗战影响,学校教育经费及数量在1937年大幅下降,1938年下降到最低,1939年略有回升。与1936年相比,这一阶段的社会教育经费大幅减少,学校数量也相对减少,但社会教育的组织数量除1937年略有回落外,总体仍趋于增长,并于1939年达到最大值。是什么原因使得这一时期的社会教育规模在其经费和学校教育规模都趋于缩小的情况下,还能保持扩张态势呢?合理的原因是学校教育与社会教育的共生性很强,而且比抗战全面爆发前更强。虽然在抗战前两者的共生性关系开始趋于制度化,但学校向社会教育提供资源并未形成统一的制度,各地方规定学校向社会教育提供资源的种类、方式等差异很大,这在一定程度上限制了两者共生性作用的充分发挥。

| 表 1 1936-1939年学校教育与社会教育发展概况㉘ |

抗战的全面爆发促进了学校办理社会教育的全面制度化。1937年后,社会教育作用日益突出。为解决教育经费急剧减少给社会教育带来的影响,政府只能进一步增强学校为社会教育提供资源的力度。1937年5月,教育部颁发3770号训育令,要求各级学校兼办社会教育,并规定各级学校兼办社会教育的区域范围。“专科以上学校,应尽其才力,至少为数省或一省服务;中等学校应尽其才力,为数县或一县服务;小学应尽其才力,为数乡或一乡服务。”㉙ 1938年教育部颁布《各级学校兼办社会教育办法》,对各级学校兼办社会教育的事业都有了详细的规定。这意味着向社会教育提供资源已经成为学校的法定义务。接着,教育部出台了一系列有关学校兼办社会教育的法令。1939年颁布《各级学校推行社会教育委员会组织纲要》,使各级学校兼办社会教育有了组织保障。同时颁布的还有《各县市社会教育推行委员会组织纲要》,对县市社会教育推行委员会的委员、职员的聘用、委员会的职责、会期等均做了详细规定。此后,陆续颁布了《各级学校兼办社会教育暂行工作标准》、《教育部二十八年分区举办中等学校兼办社会教育干部人员讲习讨论会办法》、《各省市县办理中小学教员兼办社会教育讲习会要点》、《师范学院、教育学院、师范学校及民众教育馆辅导中等以下学校兼办社会教育办法》、《社会教育机关协助各级学校兼办社会教育办法》、《各级学校兼办社会教育经费支给办法》、《各省市县各级学校兼办社会教育考核办法》、《各级学校学生战时后方服务办理社会教育要点》等,这些法令,包含了各级学校兼办社会教育的事业、标准、经费支持、组织保障、考核标准等。上述法令的颁布标志着学校办理社会教育制度化的完成,办理社会教育成为学校教育的职能之一。这极大程度地增强了学校教育与社会教育的共生性。最终使社会教育的规模不受经费减少的影响而持续扩大。

(四) 弱竞争-弱共生阶段(1939—1949年)1940年后,随着抗战进入相持阶段,教育经费也出现了大幅增加。当然,这主要是由于通货膨胀导致的。据统计,1944年,教育经费占国家预算的3.54%,刚好与战前平均数持平,1945年减至2.2%。㉚ 1946年教育文化经费占国家总预算的5.14%。1947年降至2.97%,1948年升至10.89%。㉛虽然有所波动,不过总的来看,1940—1949年间的名义教育经费是增加的。由图 1可知,从1939年开始,学校数量开始稳步上升。1944年和1945年的总教育组织数已经恢复到战前的65.28%和68.18%,由于学校数量与教育经费具有较高的一致性,我们可以推断除去货币贬值的因素,这一时期的实际教育经费水平仍呈增长趋势,实际年平均教育经费水平要高于1936—1939年间的平均水平,说明学校教育与社会教育的竞争性较前一期要低。

图 1显示本期学校教育规模在逐渐扩大,社会教育规模在快速缩小。但从表 2又可得知,这一时期社会教育经费在增长。也就是说,在学校教育规模不断扩大,社会教育经费逐渐增加的情况下,社会教育规模却不断缩小。除了货币贬值的影响外,最大可能就是学校教育与社会教育的共生性大大降低。导致两者共生性大大减弱的主要原因是政府对两者的关系进行了重大调整所致。1939年以后,抗日战争进入相持阶段。随着众多大城市的沦陷,国民政府统治中心开始由城市转向农村。

| 表 2 1940-1946年的社会教育经费表㉜ |

为了完善抗战时期的行政组织,增强管理的效能,国民政府于1939年9月颁布了《县各级组织纲要》,决定强化基层政权的建设,即“新县制”。为了配合新县制的施行,国民政府教育部于1940年颁发《国民教育实施纲领》,正式开始推行“国民教育制度”。《国民教育实施纲领》规定:“国民教育分义务教育及失学民众补习教育两部分,应在保国民学校及乡镇中心学校内同时实施,并应尽先充实义务教育部分。”“全国六足岁至十二足岁之学龄儿童除可受六年制小学教育者外,应依照本纲领受四年或二年或一年之义务教育; 全国十五足岁至四十五足岁之失学民众,应依照本纲领分期受初级或高级民众补习教育。”同年2月教育部专门设立“国民教育司”,将原有的普通教育司初等教育部分及社会教育之民众教育部分合并划归其管理。可见“国民教育制度”是对学校教育与社会教育范围的一个重新整合,将小学附设的民众学校与小学“合流”。“合流”后, 原来小学附设的民众学校就不再属于社会教育而属于国民教育的范畴,因此导致民众学校数量从1939年的67621所锐减至40377所,缩减了约40%。㉝ 1944年3月,国民政府颁布《国民学校法》取代原来的《小学法》,国民教育制度自此成为定制实施。此后直到中国大陆解放前,国民教育制度历经多次修改,但国民学校均保持儿童教育与民众教育的“二部制”,社会教育边界不断压缩,规模不断缩小,与学校教育的共生性也在不断降低,从而出现学校数量增加而社会教育组织数量减少的现象。

四、教育现代化:民国学校教育与社会教育关系变迁的实质通过上述的动态考察,我们可以发现,学校教育与社会教育的竞争性呈先减弱后增强然后再减弱的趋势,这主要由总教育经费的变化趋势决定。两者的共生性在1939年以前不断增强,1939年后则逐渐减弱。也就是说两者的关系经历了由较弱的相互依赖,到较强的相互依赖,再到较弱的相互依赖的过程。但两者的关系不是回到原点,而是经历螺旋式上升后进入一个新的起点,这是教育现代化过程中的必然现象。

教育的普及化和终身化是教育现代化的基本目标。教育现代化是指与教育形态变迁相伴的教育现代性不断增长的历史过程,教育形态的变迁是指教育的各个层面的变化、演进过程,主要是指教育结构分化和教育功能增生、改变的过程。㉞作为民国教育的两个重要组成部分,学校教育与社会教育关系变迁的实质,就是国家为实现教育现代化而对教育结构及功能所做的调整。民国成立后面临的教育状况是:一方面,中国的学校教育不发达,入学率低;另一方面,社会上存在约占总人口80%以上的文盲,且这些文盲无法接受学校教育。在教育严重落后的情况下,为快速实现教育现代化,当时的教育制度设计者准备两条腿走路,一是发展学校教育,减少新增文盲,培养未来社会精英,二是在学校之外发展社会教育,为失学成人提供补习教育。但由于教育经费缺乏,不得不加强两者的合作,并随着两者合作程度的不断加深,两者的边界日益模糊,出现了“学校教育社会化”与“社会教育学校化”,最终导致国民教育制度的产生,以重新调整教育结构及两者的功能。民国时期的社会教育范畴涵盖成人教育、继续教育、补习教育、慈善教育、公共设施甚至学龄儿童教育等,范围极广。随着教育的普及和学校职能的扩张,社会教育的“瘦身”成为必然。学校教育与社会教育关系的变迁是民国教育现代化进程的反映。