教育学界普遍认为,开展实证研究有利于提高教育研究的科学性。为提高我国教育学研究的科学化水平,实现教育研究范式由“占据绝对主导地位的思辨研究”(范涌峰,宋乃庆,2016) 向实证研究转型,学界倡导加强实证研究。然而,教育实证研究的内涵界定不一、实证研究的适切性等问题,在一定程度上影响了教育实证研究的顺利开展。鉴于此,对国外教育实证研究的发展脉络进行仔细梳理,便具有非常重要的意义。

一、 教育实证研究的发展历程教育实证研究的发展历程与其理论基础的变化密切相关。19世纪30年代,孔德 (Auguste,C.) 率先倡导实证主义。他认为,实证哲学的特性在于用自然科学的实证精神将各门知识统一成为实证的知识,并在此基础上建立有别于神学和“形而上学”的实证哲学体系 (欧力同, 1987, 第30页)。在实证哲学体系里,观察和假设是核心概念;知识仅仅建立于可观察的事实之上;在超出经验领域之外的问题上所做的种种争论,都是字面上的辩说 (高俊一, 1988, 第3页)。然而,实证主义将客观经验作为获取知识的唯一来源,忽略了事物的人文意义和所处的社会文化环境。同时,随着相对论的创立和量子力学的发展,20世纪30年代至50年代,新实证主义应运而生。新实证主义即逻辑实证主义 (洪谦, 2005, 第72页),亦称后实证主义 (Post-positivism)。后实证主义借鉴了现代物理学、数学和逻辑学的发展成果,引入“逻辑”路径,注重事实,关注事物的意义。就实质而言,后实证主义与实证主义别无二样,两者均追求确定性知识。故而,自20世纪80年代起,理论家们借鉴了后实证主义的理论范畴,开创了建构主义和注重行为效用的实用主义 (Gergen,1985)。伴随着三大理论基础的演进历程,教育实证研究也历经了三大发展阶段:纯定量的实证研究阶段、定量为主的实证研究阶段、定量与定性并存的实证研究阶段。

(一) 纯定量的实证研究阶段:19世纪末—20世纪30年代纯定量的实证研究阶段以实证主义为理论基础 (塔沙克里,特德莱, 2010, 第22页)。实证主义强调“精确性”和“确定性”,坚信存在唯一的现实;要求研究者保持价值中立,谨慎操控研究,力保研究无偏见;主张研究者和研究对象彼此独立 (即二元对立)(Ponterotto,2002;Mertens, 2010, p.11;塔沙克里,特德莱, 2010, 第6页)。同时,19世纪后期,自然科学一直秉持的科学主义和实证主义的研究范式,影响并促进了心理学的发展。在这样的背景下,1890年至1920年,教育研究逐渐成为一种兼具实证和专业特征的科学。教育研究主张将“精确的科学方法”运用于教育问题,反对“推测的观点”,强调对所收集的信息作“精确的定量处理”(瞿葆奎, 1988, 第182页)。于是,侧重心理实验和测量技术的定量实证研究方法备受研究者关注。甚或,有研究者认为若没有定量实证研究,那么所有的概括都是对的 (Scates,1947),科学解释和验证也就失去了必要性。在教育研究领域里,随着定量实证研究的兴起,其他研究方法的生存空间不断被挤压,过往的经验思辨的研究范式也不断经受挑战。最终,随着定量实证研究方法被学界普遍接受,定量实证研究把其他研究方法排挤到一边 (拉格曼, 2006, 第17页)。

桑代克是定量实证研究的主要推动者。他认为,如果存在一件事物,那么它一定存在于一定数量之中;如果它存在于一定数量之中,那么它一定是可以测量的 (参见瞿葆奎, 1988, 第34页)。他鼓励教育家使用定量研究方法,以获取“科学的”和“精确的”关乎人类行为方面的各种信息。在1904年出版的《心理和社会测量理论导论》(Introduction to the Theory of Mental and Social Measurements) 中,他将统计方法引入教育研究中。同时,他和学生编制了许多测量儿童学业的测验和量表,并于1908年发表“斯通算数测验 (Stone Arithmetic Test)”,于1910年编制“桑代克词汇量表 (Thorndike Handwriting Scale)”。这一切极大推动了教育测量和测验的发展 (瞿葆奎, 1988, 第34页)。1915年成立的美国教育研究协会 (全国教育研究指导者协会)(American Educational Research Association, AERA) 便是一个明证,该协会主张测量在教育研究中的实际运用。除了注重测量和测验在教育研究中的运用之外,学者们还十分关注调查在教育研究中的使用,如学校调查运动 (school survey)。1910年至1929年期间,美国的学校效率主义者运用调查法,查证学校事实,探究学校管理问题 (周红安,2012)。该研究要求研究者收集学校、教师、学生、教学、课程、管理、学校建筑等方面的具体数据,并对数据进行详细描述与客观评价。1929年,经济危机的爆发,致使学校调查运动渐入尾声。然而,学校调查运动的影响不可小觑:学校调查运动的结果促使标准化测验得以大规模使用,并引起人们对借由成绩测验和智力测验所获得的数据的效度及精确度的争论 (瞿葆奎, 1988, 第34页)。

(二) 定量为主的实证研究阶段:20世纪30年代—80年代20世纪30-50年代,强调客观事实唯一性,忽视情境性和历史文化等因素的实证主义,发展为以维也纳学派为核心的后实证主义。后实证主义的最大特点是将一切具有命题意义的“可证实性”作为基本纲领。可证实性,也即证实的可能性,包含“经验的可能性”和“逻辑的可能性”(高俊一,1988):“经验的可能性”指经验必须能够提供“直接的感性材料”;“逻辑的可能性”指若经验不能提供直接的感性材料,那么必须为间接证实提供严密的逻辑推理依据 (李海峰, 2009, 第88页)。后实证主义理论指导的实证研究认为,教育研究受研究者价值观和研究者使用的理论、假设或框架影响;研究者对现实的理解应是建构的 (塔沙克里,特德莱, 2010, 第7页);研究者不仅要关注以“观察”“测验”等为主要途径的定量实证研究,还要关注借助逻辑推演进行间接证实的定性实证研究。自20世纪30年代以来,后实证主义理论的影响、定量实证研究的局限性、经济大萧条等诸多因素,导致处于主导地位的定量实证研究,一统江山的局面不复存在。教育研究主体 (包括政府) 开始逐渐转向定性实证研究,采用文献、访谈和个案等方法来探索教育问题。

20世纪40年代,社会学家柯玛奥斯基 (Komarovsky, M.) 采用访谈法研究妇女的高等教育问题;20世纪50年代,芝加哥社会学系的贝克尔 (Becker, H.S.) 采用访谈法研究中小学教师的职业模式和教师对自己工作的看法等 (瞿葆奎, 1988, 第378-379页)。20世纪60年代后期,随着社会学、人类学等学科的研究人员参与教育研究,现象学、人种志等定性实证研究方法被运用于教育研究领域 (沈丽萍,2004;王萍,2010)。20世纪70年代初期,定性实证方法虽未能成为教育研究方法的主流,但也不能被视为一种“修饰的花边”。相反,它的价值愈来愈受学界重视,且对注重调查和统计的实证研究范式造成了巨大冲击 (Bogdan,Biklen, 1982, pp.214-215)。

(三) 定性与定量并存的实证研究阶段:20世纪90年代以来定性与定量并存的实证研究阶段包括两个特征:一是定量和定性实证方法并行运用,也即定量和定性方法分别广泛运用于不同的教育研究中。20世纪90年代以来,人种志、个案研究、叙事研究等定性研究方法在教育研究中得到广泛运用。尤其是近20年,定性实证研究的方法和方法论大范围地出现在各种杂志和书籍中 (Wertz,2014),与定量实证研究互为补充。此外,1995年,赛奇出版公司 (Sage Publications) 旗下的《定性研究》(Qualitative Inquiry) 杂志的正式出版,表明定性实证研究得到学者的广泛认同。二是定量和定性实证方法混合运用,也即在同一项研究中综合运用定性和定量方法。针对定量和定性的范式之争,许多学者尝试提出中和之道,认为定性研究方法和定量研究方法两者是可以相容的,并提出了倾向于“实用主义”的相容理论 (Howe,1988;Reichard,Rallis, 1994, p.92)。注重实用取向的学者提出了“混合方法 (论)”,力图同时包括定性、定量研究路径的各因素 (参见塔沙克里,特德莱, 2010, 第4页)。2007年,《混合方法研究杂志》(Journal of Mixed Methods Research) 由赛奇出版公司正式出版,这表明兼具定性和定量的混合方法研究受到学者广泛重视。

纵观教育实证研究的发展历程,自实证方法运用于教育研究以来,注重测验、测试、调查、统计的定量实证研究方法一直处于极为重要的地位。《不让一个孩子掉队法案》的颁布即为有力明证。该法案认为科学研究是提高教育质量的最有效途径,并且声明只支持运用观察和实验的实证方法研究 (NCLB, 2000)。尽管如此,由于定量实证研究的局限性,学者们转而重视定性实证研究。现象学方法、人种志和个案研究等定性研究方法被广泛运用于教育研究中。同时,综合定性和定量优势的混合方法研究也受到研究者的重视。这一切有力地弥补了定量实证研究的不足。简言之,在西方,教育实证研究一直是主流的研究方式。比如,在美国,教育研究发展办公室重组为教育科学研究所,这充分说明实证研究方法主导了美国教育研究的方向 (Maxwell, 2004)。此外,随着社会科学研究方法和教育心理学日益受教育学院的重视,教育实证研究在课堂实践中的地位也将得到进一步增强 (Hyslop-Margison,Hamalian,Anderson,2006)。

二、 教育实证研究的现状教育实证研究的研究现状多聚焦于下述四个方面:一是教育实证研究的不同理论基础支撑了定量和定性两种不同的实证研究方法,致使学者对教育实证研究的内涵存在认识上的分歧;二是教育实证研究的过程包含前实证阶段 (pre-empirical stage) 和实证阶段 (empirical stage),此二者存在一定差异;三是为了力避教育实证研究运用因果关系解释教育现象的弊端,学者提出了实证研究推理元模型;四是哲学研究和实证研究各有优劣,导致学者们对教育实证研究的适切性一直争论不休。

(一) 内涵认识存在分歧有关教育实证研究内涵的认识,学术界存在两种主要观点。

其一,教育实证研究即为定量实证研究。教育实证研究是一种收集第一手资料,并以数字形式呈现相关数据的研究,而查找和比较某一特定主题文献的研究并不是实证研究 (Wallen,Fraenkel, 2001, p.6)。第一手资料主要源于观察,特别是对系统的对照性实验的观察,并由此获得证据。换言之,教育实证研究的证据是基于对系统的、标准化的、可控制的实验进行的细致观察 (Hoy, 2010, p.5),至于人种志、案例研究等定性研究并不属于实证研究范畴 (Phillips,2005)。据此,部分学者将教育实证研究的具体方法细分为调查研究、相关研究、原因比较研究、实验研究和单一被试实验研究 (Gay,Mills,Airasiam, 2012, p.ⅸ;Fraenkel,Wallen,Hyun,2015);另有学者将教育实证研究划为实验研究和非实验研究 (Johnson,Christensen, 2012, pp.41-52;Schreiber,Asner-Self, 2011, p.13) 两类:实验研究包括真实验、准实验、单一被试实验和前实验设计等;非实验研究包括描述研究、比较研究、相关研究、调查研究和事后回溯研究 (ex post facto) 等 (Bryan,Lysandra,2008;Schreiber,Asner-Self, 2011, pp.13-16)。

其二,教育实证研究包含定量实证研究和定性实证研究 (Lund,2005;Punch, 2009, p.3)。教育实证研究的核心是运用可观察的数据来解答教育问题。数据分为定量数据和定性数据两种:定量数据是以数字 (或测量值) 的形式存在的数据;定性数据是以语言的形式,而非数字的形式存在的数据。依据数据的分类,教育实证研究分为定量实证研究和定性实证研究 (Punch, 2009, p.3)。有关定性实证研究的具体方法的认识,学者们意见并不一致:部分学者认为定性实证研究方法包括基本阐释性 (Basic Interpretive) 定量研究、现象学方法、扎根理论、案例研究、人种志、叙事研究、批判性 (Critical) 定性研究、后现代-后结构主义研究 (Merriam,Associates, 2002, p.6;Johnson, Christensen, 2012, pp.48-50;Denzin,Lincoln, 2000, pp.1-28);有学者认为定性实证研究方法除了包括上述诸种方法外,还包含行动研究 (Punch, 2009, p.111)。但也有学者认为行动研究不同于传统教育研究方式中的定性实证研究和定量实证研究, 它是不属于定性实证研究范畴的另一种研究方式 (Mishra, 2013, p.34;Mertler, 2009, p.3)。

(二) 研究过程存在差异教育实证研究包括“前实证阶段 (pre-empirical stage)”和“实证阶段 (empirical stage)”。前实证阶段的主要任务是确定研究问题或研究假设,实证阶段主要负责利用数据回答研究问题或验证研究假设 (Punch, 2009, p.68)。依据研究中有无存在研究假设,教育实证研究过程分为两类 (Punch, 2009, p.68):(1) 有研究假设。此过程主要运用于定量实证研究。侧重实验与准实验的定量实证研究以研究假设为前提,借助观察、实验、测验等手段收集数据,藉由数据来验证假设。具体来说,在前实证阶段里,研究过程表征为:确定研究领域——明确研究主题——确定研究问题——提出研究假设;在实证阶段里,研究过程表征为:开展研究设计——收集数据——分析数据——验证研究假设。(2) 无研究假设。此过程主要运用于定性实证研究。定性实证研究不是验证研究假设,而是描述与分析所收集的数据,并藉此解释研究问题,或预测未来。比如,教育人种志是研究者利用人类学和社会学的人种志方法描述和解释在正式或非正式教育环境中所发生的各种教育现象 (Freebody, 2003, p.76),而不是验证研究假设。具体而言,在前实证阶段里,研究过程表征为:确定研究领域——明确研究主题——提出研究问题;在实证阶段里,研究过程表征为:开展研究设计——收集数据——分析数据——回答问题。总之,不管研究中是否存在研究假设,“有研究假设”与“无研究假设”的研究过程本质相同,都是在回答三个核心问题:是什么 (研究试图回答什么问题?研究要发现什么结果?);如何 (如何研究方能回答这些问题?);为什么 (为什么这些问题值得回答?为什么值得做这项研究?)(Punch, 2009, p.68)。

(三) 提出推理元模型采用因果关系解释教育现象的教育实证研究存在诸多不足。一是无法验证“必然”因果关系。因果关系中存在必然“因果论”(Punch, 2009, p.82),即原因X引起结果Y,Y跟随X,而且必须紧紧跟着X。实证研究者无法观察Y“必须”跟着X,只能观察Y是否跟随X。因此,在“必然”因果论中,研究者无法观察“必须”或“必然”部分,也无法进行验证。二是无法验证“原因——结果”的对应关系。一个原因有可能引发多种教育问题,多个原因有可能只促成一种教育现象,多个原因也可能造成多种教育结果。诸多原因以不同的方式相互作用,且在引起结果的过程中所发挥的作用也一直发生变化 (Punch, 2009, p.82)。故而,研究者无法验证何种原因造成何种结果。三是忽视社会文化因素。教育实证研究主要借助数理统计进行因果推论,其忽视了社会文化背景对教育问题的影响。

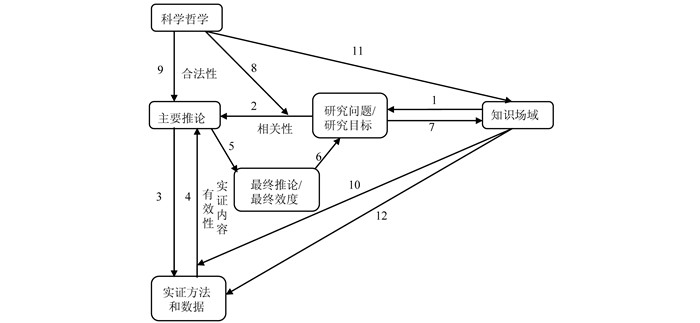

为弥补因果推论的不足,明确教育实证研究的推论过程如何依赖环境,研究者Lund提出了教育实证研究的推理元模型 (A metamodel of inferences)(见图 1)(Lund,2005)。推理元模型的核心是主要推论 (main inferences) 及其三个主要属性 (相关性、合法性和有效性)。主要推论包括统计推断、因果推理、结构推理 (construct inferences) 和归纳推理 (generalisations);主要推论的相关性 (重要性或优先性) 取决于研究问题/研究目标 (箭头2) 和科学哲学 (箭头8);主要推论的合法性取决于科学哲学 (箭头9);主要推论的有效性取决于实证研究的方法、数据 (箭头4) 和知识场域 (knowledge space)(箭头10)。蕴含研究问题/研究目标的主要推论影响着实证方法的选择 (箭头3)。实证方法和数据不仅决定了有效性,还为主要推论提供实证内容 (箭头4)。知识场域包括一系列实质性的、方法论的知识,在其他研究中建构的标准、实质性理论 (substantive theories) 和方法论模型等,其作用非同一般:知识场域是研究问题的选择依据 (箭头1);知识场域影响着实证方法的选择 (箭头12);知识场域的范围被从研究中获得的知识所扩展 (箭头7);知识场域的基本意义源于哲学科学 (箭头11)。最终推论 (final inferences) 及其有效性不仅取决于主要推论及其有效性 (箭头5),而且决定了研究问题的解答 (箭头6)。

|

图 1 教育实证研究推理元模型 |

关于教育实证研究的适切性问题,学者们进行了非常激烈的争论,包括定性与定量孰优孰劣,科学方法居于何种地位,实证研究与哲学研究利弊之争。

首先,定性与定量的范式之争。20世纪80年代,教育研究被评价为“好的情况下,具有不确定性;糟糕的时候,毫无价值”(Tom, 1984, p.2),即用定量范式开展教育研究无法取得应有效果。20世纪80年代末,在旧金山举办的“替代性研究范式国际会议”(International Conference on Alternative Paradigms for Inquiry) 正式拉开了“范式之战”(Gage,1989) 的帷幕。在争论中,反自然主义、解释主义和批判性理论的拥趸者坚决反对定量范式。他们认为:教和学等人类实践不可避免地涉及意图、目标和目的给予的意义,而定量范式忽视人类行为的意义;定量研究中的变量之间是直接、单一的因果联结,但是教师行为与学生学习之间不存在“台球撞球式 (billiard-ball)”的因果联结。他们主张:定量方法只适用于在不同时间、空间和情境中都稳定和统一的自然现象,不适用人类世界中的教与学;人类事务不能简单地运用研究自然世界的科学方法来研究,而要从关注行动者的角度来理解行为的即时意义 (immediate meanings)(Erickson, 1986, p.120)。毋庸置疑,在此次“范式之争”中,反定量方法一方占据上风,导致90年代以后,定量研究一直停滞不前 (Gage,1989)。

其次,科学方法的地位之争。20世纪90年代末,《教育研究者》(The Educational Researcher) 杂志相继发表《教育研究中科学处于什么地位?》(What Is the Place of Science in Educational Research?) 等争论性文章。有学者指出,研究的概念非常宽泛,科学方法仅仅是其中的一类,教育研究不仅仅属于科学 (Eisner,1997)。针对上述观点,Knapp提出四点忧虑,并表示教育研究应该采用真实实验 (true experiment) 的方法 (Knapp,1999)。也有研究者指出,研究结论多是以科学数据为基础的,而通过呼吁运用定性研究方法来降低科学在教育研究中的作用是不明智之举 (Mayer,2000)。

最后,哲学研究与实证研究之争。这场争论始于本世纪初,至今尚未终结。在争论中,学者Phillips认为:教育实证研究处于开放性困境 (the opening dilemma),为了应对这一困境,教育哲学家应该更加详尽地关注实证研究;接近严格“优质标准”的准实验和回归—间断设计是勉强可接受的,但定性案例研究、混合方法研究和人种志研究超出了可接受范围;一个教育机构为了证明实施某种政策的合理性,必须获得强力或可靠的证据,即P能够产生结果R。据此,Phillips质疑“理性决策模式已经过时”、“实证证据的呼吁不重要”、“人类行动具有情景化特质”等观点 (Phillips,2005)。然而,学者Smeyers以两个个案研究为例,论述了教育实证研究的局限性,并以此反驳Phillips的观点。Smeyers认为,实证研究提供的研究结论难以适应环境和历史的改变,不能被推广;教育实证研究中所考虑的一些因素,实际上并不重要 (Smeyers,2007)。也有学者反对哲学研究和实证研究的二元对立。他们认为:二者对教育理论的发展都是必不可少的,若没有哲学的技术帮助,科学研究的基础是不稳固的;若缺少科学基础的支持,哲学的方法是行不通的 (Martin,1958)。总之,哲学研究和数据的系统收集对教育学理论的发展均重要,任何一种方法都不处于中心地位 (Gore,1997)。

三、 教育实证研究的走向为缩小定量和定性研究之间的分歧,进一步提升教育研究质量,混合方法研究 (Mixed Methods Research) 应时而生。混合方法研究是继定量和定性之后的第三种研究方法 (research approach) 或研究范式 (research paradigm)(Johnson,Onwuegbuzie,Turner,2007),其深受实用主义和建构主义的影响,旨在解决定量研究和定性研究之间的矛盾 (Tashakkori,Teddlie, 2003, p.ⅸ),并积极汲取两者优势,承担提升教育研究质量的重大责任 (Sechrest,Sidana,1995)。据此,有学者认为“混合方法研究范式的时代已经到来”(Johnson,Onwuegbuzie,2004)。

(一) 混合方法研究的内涵和过程混合方法研究是指在单一研究或研究项目中,研究者综合运用定性和定量的方法,收集和分析数据,获得结果的研究 (Tashakkkori,Creswell,2007;Airasian, 2014, p.7;Fraenkel,Wallen,Hyun, 2015, p.263),也即,在一项研究中,研究者运用多种研究方法或掺合不同研究策略的研究 (Debra,2005)。依据不同标准,混合方法研究分为不同类型。有学者根据权变理论的方法论,将混合方法研究分为纯混合研究 (Puremixed)、质性—量化混合研究 (QUAL+quan research) 和量化—质性混合研究 (QUAN+qual research) 三种类型 (Johnson,Onwuegbuzie,Turner,2007)。也有学者依据研究过程中定量和定性方法承担的任务不同,将混合方法研究分为探索性设计 (exploratory design)、解释性设计 (explanatory design)、三角测量设计 (triangulation design) 和内嵌式设计 (embedded design) 四种类型 (Creswell,Plano Clark, 2007, pp.67-71)。

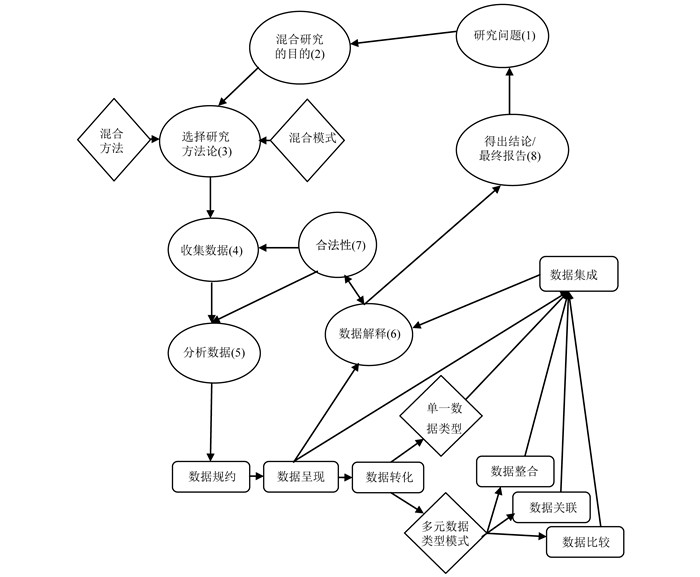

混合方法研究的过程可概括为八个步骤 (见图 2):(1) 确定研究问题;(2) 确定混合方法研究设计是否合适;(3) 选择混合方法 (mixed-method) 或混合模型 (mixed-model) 研究设计;(4) 收集数据;(5) 分析数据;(6) 解释数据;(7) 合法化数据 (legitimate the data);(8) 得出结论和撰写研究报告。当然,这些步骤并非一成不变,而是一个循环的、互动的过程 (Johnson,Onwuegbuzie,2004)。

|

图 2 混合方法研究过程 |

就开展混合方法研究的目的而言,研究者众说纷纭。Greened等学者认为开展混合方法研究具有三角互证、互补、修正、发展和扩展等意义。Bryman提出开展混合方法研究具备16条理由 (Greene,Caracelli,Graham,1989;Bryman,2006)。在综合上述观点的基础上,有学者认为在回答特定研究问题时,混合方法研究极具价值 (Louise,Anne-Marie,Gobnati,2009)。具体表现为:(1) 三角互证:混合方法研究助于研究者交叉验证 (cross-validate) 不同变量之间的关系 (Fraenkel,Wallen,Hyun, 2015, p.555),提升教育研究结论的有效性。(2) 完整性:定性和定量研究方法的综合使用,有利于研究对象被更完整地呈现。(3) 弱化不足并提供有力推论:混合方法研究可以弥补单一方法的局限,且能为研究者提供更有力、更准确的推论 (Bryman,2006)。(4) 解答不同的研究问题:混合方法研究便于研究者解答用单一的定性或定量的方法所不能解决的问题,并为研究者提供更多方法来实现研究目的和目标 (Creswell,Plano Clark, 2007, p.274)。(5) 解释研究结果:在混合方法研究中,研究者可以利用甲种研究方式,解释依据乙种研究途径所获的研究结果。(6) 解释数据:研究者利用定性方式,解释定量方式获得的数据,从而更全面地呈现研究对象。(7) 提出和验证研究假设:在定性研究阶段,研究者提出的研究假设,能够在定量研究阶段得以验证。(8) 形成和验证研究方法:在定性研究阶段,研究者设计的研究方法 (如问卷调查),可以在定量研究阶段得以运用和检验。

(三) 混合方法研究的局限性虽然混合方法研究兼具定量和定性研究的优势,但学界仍对其存有争议。第一,基于二元对立的世界观和方法论,定量与定性研究两者不能融合。有学者认为,定量和定性研究分别立足于不同的本体论和认识论,因此坚决反对二者并轨 (Guba,1987)。第二,混合方法研究的相关概念尚待厘清。混合方法研究综合实证主义和解释主义的方法论,形成既是方法又是方法论的第三种研究途径。对此,学界没有统一界定“混合方法论 (mixed methodology)”和“混合方法 (mixed method)”,故而,两者常被混用,并给研究者带来种种困惑 (Seaman,2008)。第三,混合方法研究对研究者素质和研究条件要求较高。一方面,混合方法研究的开展需要研究者对定量和定性两种研究范式都很精通。然而,多数研究者只擅长某一类研究方法 (Fraenkel,Wallen,Hyun, 2015, p.556)。另一方面,混合方法研究的开展,耗时间,耗人力,耗物力。这些要求某种程度上限制了混合方法研究的大范围使用。

综上所述,定量和定性实证研究各有优劣。混合方法研究的出现并不意味着取代定性或定量的研究范式,其意义在于从单一研究或交叉研究 (across studies) 中,汲取各种研究范式的优点,弥补各种不足 (Johnson,Onwuegbuzie,2004)。再者,教育理论的发展既需要教育哲学研究指引方向,也需要教育实证研究提供科学基础,故二者不可偏废其一。因此,教育研究应摒弃“二元对立”的思维方式,以“非线性、生成性”为特征的复杂性思维为指导,秉承诠释与实证的结合,坚持历史与逻辑的统一 (程建坤,2016)。

| 程建坤. (2016). 反思教育研究的实证情怀——兼与D.C.菲利普斯对话. 菲利普斯对话.教育学报(3), 11-18. |

| 范涌峰, 宋乃庆. (2016). 教育研究科学化:限度与突破. 教育研究(1), 94-101. |

| 高俊一. (1988). 理性的共化——实证主义思想史 台北: 联经出版事业公司. |

| 洪谦. (2005). 论逻辑经验主义 北京: 商务印书馆. |

| 拉格曼. (2006). 一门捉摸不定的科学: 困扰不断的教育研究的历史. (花海燕等译). 北京: 教育科学出版社. |

| 李海峰. (2009). 西方科学哲学经典理论教程 长春: 吉林人民出版社. |

| 欧力同. (1987). 孔德及其实证主义 上海: 上海社会科学院出版社. |

| 瞿葆奎. (1998). 教育学文集·教育研究方法 北京: 人民教育出版社. |

| 沈丽萍. (2004). 教育人种志: 概念与历史. 上海: 华东师范大学硕士论文. |

| 塔沙克里, 特德莱. (2010). 混合方法论: 定性方法和定量方法的结合. (唐海华译). 重庆: 重庆大学出版社. |

| 王萍. (2010). 教育现象学方法及其运用. 开封: 河南大学博士论文. |

| 沃野. (1998). 当代美国教育研究方法论论战述评. 教育研究(9), 65-68. |

| 周红安. (2012). 效率追求与学校变革-美国学校调查运动研究 (1910-1929). 北京: 北京师范大学博士论文. |

| Airasian G.M. (2014). Educational Research: Competencies for Analysis and Applications London: Pearson. |

| Bogdan R.C., Biklen S.K. (1982). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Allyn and Bacon |

| Bryan C., Lysandra C. (2008). Nonexperimental Quantitative Research and Its Role in Guiding Instruction. Intervention in School and Clinic, 44(2), 98-104. DOI:10.1177/1053451208321565 |

| Bryman A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done. Qualitative Research(6), 97-113. |

| Creswell J.W., Plano Clark V.L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research Thousand Oaks, CA: Sage. |

| Debra V. (2005). 'Mixed Methods' Research Examined. Education Week, 24(20), 20 |

| Denzin N.K., Lincoln Y. S. (2000). Handbook of qualitative research Thousand Oaks, CA: SAGE. |

| Eisner E.W. (1997). The promise and perils of alternative forms of data representation. Educational Researcher, 26(6), 4-10. DOI:10.3102/0013189X026006004 |

| Erickson, F.(1986).Qualitative methods in research on teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed). New York: Macmillan. |

| Fraenkel J.K., Wallen N.E., Hyun H.H. (2015). How to Design and Evaluate Research in Education (9th ed.) New York: McGraw-Hill Education. |

| Freebody P. (2003). Qualitative Research in Education: Interaction and Practice, London:SAGE Publications London: SAGE Publications. |

| Gage N. L. (1989). The Paradigm Wars and Their Aftermath: A "Historical" Sketch of Research on Teaching since 1989. Educational Researcher, 18(7), 4-10. |

| Gay L.R., Mills G.E., Airasiam P. (2012). Educational research: competencies for analysis (-10thed). New York: Pearson. |

| Gergen K. J. (1985). The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist(40), 266-275. |

| Gore, J.M.(1997). On the Use of Empirical Research for the Development of a Theory of Pedagogy, Cambridge Journal of Education, 27(2), 211-221. |

| Greene J.C., Caracelli V. J., Graham W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(3), 255-274. DOI:10.3102/01623737011003255 |

| Guba E. (1987). What have we learned about naturalistic evaluation. Evaluation Practice, 8(1), 23-43. DOI:10.1016/S0886-1633(87)80037-5 |

| Howe K.R. (1988). Against the quantitative-qualitative incompatibility thesis or dogmas die hard. Educational Research, 17(8), 10-16. DOI:10.3102/0013189X017008010 |

| Hoy W.K. (2010). Quantitiave research in education: a primer Thousand Oaks: SAGE Publications. |

| Hyslop-Margison E.J., Hamalian A., Anderson G. (2006). A Critical Examination of Empirical Research: The Case of Citizenship Education. Theory & Research in Social Education, 34(3), 395-407. |

| Johnson B., Christensen L. (2012). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches (4thed) Los Angeles: SAGE Publications, Inc. |

| Johnson R.B., Onwuegbuzie A.J. (2004). Onwuegbuzie A.J.2004.Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. DOI:10.3102/0013189X033007014 |

| Johnson R.B., Onwuegbuzie A.J., Turner L.A. (2007). Towards a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133. DOI:10.1177/1558689806298224 |

| Knapp T.P. (1999). Response to Elliot W. Eisner's "The Promise and Perils of Alternative Forms of Data Representation".Educational Researcher, 28(1), 18-19. |

| Louise D., Anne-Marie B., Gobnati B. (2009). An overview of mixed methods research. Journal of Research in Nursing, 14(2), 175-185. DOI:10.1177/1744987108093962 |

| Lund T. (2005). A Metamodel of Central Inferences in Empirical Research. Scandinavian Journal of Educational Research, 49(4), 385-398. DOI:10.1080/00313830500202918 |

| Martin C.V. (1958). The Place of Philosophy in Educational Research. Phi Delta Kappa International, 40(1), 39-40. |

| Maxwell J.A. (2004). Causal Explanation, Qualitative Research, and Scientific Inquiry in Education. Educational Researcher, 33(2), 3-11. DOI:10.3102/0013189X033002003 |

| Mayer R.E. (2000). What Is the Place of Science in Educational Research?. Educational Researcher, 29(6), 38-39. |

| Merriam S.B., Associates. (2002). Qualitative research in practice: examples for discussion and analysis (1sted.) San Francisco: Jossey-Bass. |

| Mertens D.M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative and Qualitative, and Mixed Methods (3rded) Los Angeles: SAGE Publications, Inc. |

| Mertler C.A. (2009). Action research: Teachers as researchers in the classroom-2nd ed Los Angeles: SAGE Publications. |

| Mishra R.C. (2013). Encyclopedia of Educational Research: Exploring Educational Research (Vol.Ⅳ) New Delhi: A.P.H.Publishing Corporation. |

| No Child Left Behind (NCLB). (2000). Retrieved March 16, 2004.http://www.ed.gov.nclb/methods/index.html?src=ov. |

| Phillips D. C. (2005). The Contested Nature of Empirical Educational Research (and Why Philosophy of Education Offers Little Help). Journal of Philosophy of Education, 39(4), 577-597. DOI:10.1111/jope.2005.39.issue-4 |

| Ponterotto J.G. (2002). Qualitative Research Methods:The Fifth Force in Psychology. The Counseling Psychologist, 30(3), 394-406. DOI:10.1177/0011000002303002 |

| Punch K.F. (2009). Introduction to research methods in education London: SAGE Publication Ltd. |

| Scates D.E. (1947). Fifty years of objective measurement and research in education. Journal of Education Rsearch(41), 253-254. |

| Schreiber J.B., Asner-Self K. (2011). Educational Research: The Interrelationship of questions, sampling, design, and analysis New York: John Wiley & Sons, Inc. |

| Seaman J. (2008). Adopting a grounded theory approach to cultural-historical research: Conflicting methodologies or complementary methods?. International Journal of Qualitative Methods, 7(1), 1-17. DOI:10.1177/160940690800700101 |

| Sechrest L., Sidana S. (1995). Quantitative and Qualitative Research Methods: Is there an Alternative?. Evaluation Program Planning, 18(1), 77-87. DOI:10.1016/0149-7189(94)00051-X |

| Smeyers, P. (2007). On the limits of empirical educational research, beyond the fantasy: Arejoinder to D.C. Phillips, in Bridge, D., Smith, R. (eds.) Philosophy, methodology and educational research (Oxford, Blackwell).333-350. |

| Tashakkkori A., Creswell C. (2007). Editorial:The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research(1), 3-7. |

| Tashakkori A., Teddlie C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research London: Sage Publications. |

| Tom A. (1984). Teaching as a moral craft New York: Longman. |

| Wallen N.E., Fraenkel J.R. (2001). Educational Research: A Guide to The Process (2nded.) Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. |

| Wertz F.J. (2014). Qualitative Inquiry in the History of Psychology. Qualitative Psychology, 1(1), 4-16. DOI:10.1037/qup0000007 |