无论中外,学术职业一向都具有较高的社会地位或声望。从1980年代起,在我国几乎各类机构所屡次开展的职业声望调查中,科学家、大学教师等职业都位列排行榜之首。即使在学术人感受与体认并非尽如人意的当下,2015年,由中国青年报所主持的最新的一次调查结果也显示:科学家、大学教师等依旧位居职业排行榜之首。不过该调查还揭示了一个颇意味深长的问题:尽管外部评价和认可居高不下,但是在大学教授群体中,不期望子承父业的比例竟然超过了50%(周易,2015)。这或许表明,学术职业与其他任何职业一样,都存在当局者感受与旁观者的观感即内外评价间的不匹配问题,两者间不匹配的根源不仅仅在于职业评价中所存在的永远无法克服的“子非鱼,安知鱼之乐”困境,更在于人们因为长期浸漫于既有的传统而所形成的一种固化了的刻板印象。后者便是我们常言中的所谓阶层意识或观念,它未必一定与物质性的福利与收入存在密切关联,而更多关乎一种品味或趣味。本文所要尝试探究的问题便是:在中国,目前学术人的职业选择究竟在多大程度上是源自阶层趣味或者个人机遇?其目的在于通过部分调查数据来分析来揭示学术职业背后的社会与个人选择机制,进而丰富我们对学术职业内涵、人才培育环境与机制乃至教育公平等宏大议题的理解。

一、关于学术职业的阶层与地位即使在宗教色彩极为浓厚的西方中世纪大学中,学术职业也并不天然地具有神圣性。早期的博洛尼亚大学,大学教师不仅由学生来选聘,而且其生存境遇也取决于听课学生的多少,因而具有明显的“稻粱谋”取向。甚至到了大学较为成熟的十四世纪,大学教师似乎也并非是当时社会中上层家庭的选择偏好。如雅克·韦尔热(Jacques Verger)认为,尽管成为大学教师有助于提高自身的社会地位,但是,愿意并应聘成为教师的往往来自社会的底层,教师职业往往“被放置于社会阶层较低层的末端”(里德-西蒙斯, 2008a, 第180-182页)。在十六到十九世纪期间,因为教师特别是教授的收入有所提高,不再过多依赖于学生的学费因而具有一定独立性和稳定性,且会有更多的一些出路如出任政府公职或教堂牧师,因而大学教师社会地位有所提升,但是此时即使大学中有身份的教授们,也“很少来自社会的最上层,大多数的教师出身于中下阶级”,在当时有些国家如俄罗斯的大学中很多人甚至出身非常低微,并非是贵族们所热衷的职业(里德-西蒙斯, 2008b, 第260-263页)。

因此,至少在很长的历史时期内,学术职业选择与社会特定家庭的阶层品味之间没有多大的关联。那么,在进入近现代后的西方社会,学术职业是否是社会中层乃至上层家庭的偏好?就目前既有的研究而言,与之直接关联的研究文献极为匮乏。部分关于学术精英的研究以直观的数据呈现,似乎表明学术职业越来越成为特定社会阶层的偏好。譬如,最广为人知的是朱克曼在对美国1901-1972年的诺贝尔奖获得者进行研究后发现:获奖者中父亲职业为专业人员和经理或企业主的比例高达82%(朱克曼, 1979, 第92页)。我们也曾经对2005-2009年连续五届诺贝尔奖获得者(不包括文学奖与和平奖)的身世统计发现,在可获得其家庭背景信息的28个样本中,父亲为教授、工程师、医生等专业人士的比例达到90%,而母亲为教师身份的为36%。曹聪对1955-1997入选中国科学院的院士身世也做过统计分析,发现来自教师、科学家以及医生等专业人士家庭的比例超过了40%,其中仅仅出身教师家庭的就占25.8%,而父亲为农民的比例仅仅为8.8%(Cong Cao, 1999)。上述研究的对象主要是学术界的精英,它或许不能代表一般意义上的大学教师。不过,哈蒙(Harmon)通过对1960年间美国博士学位获得者的父辈背景材料梳理发现,该时期父辈为专业人士的博士比例是所有其他阶层出身的8倍,即使到60年代末,也将近5倍(Crane, 1969)。

总之,上述研究都表明,自20世纪以来,学术职业选择在西方的确出现了中产化的趋势。分析这种不同于中世纪时代的逆转趋势,大致有以下几个原因:第一,就外部社会而言,大学教师以及科学家作为高层次相对稳定的专门职业,其社会地位开始得到不断提升,因而为社会中产阶级家庭所追捧;第二,因为学术入职所需要的教育历程越来越漫长,没有一定的家庭经济条件支撑恐很难如愿;第三,或许也是最为重要的因素, 在于外部社会阶层结构的变迁。伴随西方中产阶级的崛起,该阶层所特有的教育经历、职业偏好、价值观与文化情趣,在一定程度上给子女偏好带来显著的影响。正如贝瑞(Colin Berry)通过对诺贝尔奖获得者的成就与其家庭因素间关系的分析认为:除了经济条件外,父母的成就与期望、父母所给予子女早期优质教育机会与区域环境、家庭宗教背景等复杂的文化因素,都可能对子女的学术发展与职业选择带来重要的影响(Berry,1981)。这种文化意义的影响也就是如今在社会学领域人们所耳熟能详甚至有解释过度嫌疑的阶级品味、文化与社会资本、社会网络关系等概念与理论。

所谓阶层趣味与文化选择,在克兰(Crane,1969)看来,它主要表现为一种由价值观与品位的代际传递。相对而言,文化选择更带有阶层或个体意义的选择自主性与能动性,与之相反的解释则是:学术职业之所以为特定阶层所主导并非该阶层与个体的主动选择的结果,而是经济障碍与阶层歧视的结果,它更多表现为一种个人无法把控的机遇。因为中西方社会历史传统与社会结构存在差异,本文认为,以阶层品味或趣味即家庭文化背景差异来分析中国社会中的学术职业选择偏好,或许不能说没有一定的合理性,但是,如果不考虑中国当下社会现实,它极有可能会掩饰了在特定社会结构中更为根本的如经济贫困壁垒与个体的能动性等因素的作用,因而存在过度诠释的倾向性。相对于西方社会而言,中国社会各阶层都普遍具有重教育的观念与传统,尽管目前众多的实证研究表明,中国父母受教育程度与其对子女的期望存在积极的影响效应(刘宝中等,2015;杨春华,2006),但是,影响父母的教育期望的根本或许依旧是家庭经济条件而未必是文化资本。故而,本文将基于2011年高校教师调查数据,对中国高校教师学术职业选择背后的相关结构性与非结构性因素尝试做简单统计分析,或许能够从中一窥究竟。

二、我国学术职业选择的阶层差异与表现特征本次调查对象为56所研究生院(早期为教育部备案的研究生院高校,基本为中国最高学术水平大学的代表)高校教师,调查所采取分层整群抽样策略,主要选取各校在学科评估中排名大致在前五的学科所在院系的所有老师为调查对象,发放问卷12 609份,回收有效问卷6 334份,回收率约50%。问卷参照我国2010年人口普查的职业分类方法,将高校教师父亲职业划分为八类:第一,机关、党群组织和企事业单位负责人;第二,专业技术人员(如科研人员、教师、医生、工程师、律师等);第三,办事与有关人员;第四,商业与服务人员;第五,农林牧副渔和水利人员;第六,生产、运输设备操作及有关人员;第七,军人;第八,其他。统计结果发现(见表 1):在有效样本中父亲职业为专业技术人员比例最高,为29.7%;其次为农林牧副渔与水利人员,比例为19.6%;再次为政府与企事业单位负责人,比例为18.1%。如果考虑到所在阶层社会地位,第一与第二类属于典型的社会中上层,两者合计为47.8%,将近50%,而两者在16岁以上人口普查中的比例仅仅为8.6%。如果简单地以父辈职业比例与该人群在总人口中所占比例之比即“辈出率”来作为判断依据,直观数据显示,具有政府与企事业管理人员背景的家庭最有可能进入学术职业(辈出率为10倍),其次为专业技术人员(4.4),再次为办事人员(2.2)。而最难进入学术职业的阶层分别为农牧业人员家庭子女(0.41)商业服务人员(0.33)和一线生产人员(0.26)(国务院人口普查办公室,2010)。

| 表 1 调查样本高校教师父亲职业以及所在阶层人口分布比例 |

考虑到世代效应问题,即因为所出生年代与社会背景不同,社会客观分层结构以及人们的价值预期存在差异所可能带来的影响,本研究尝试对不同年龄段教师(即出生的时代背景不同)的家庭出身做进一步分析,结果发现:年龄越轻即入职年代越晚,出身管理阶层的教师比例越低,而且下降非常明显,从大约80年代(按入职年龄30岁左右来推算)入职的27.7%下降到大约2000年后入职的17.8%;出身专业技术阶层相对稳定,但也有所下降,由30%左右下降到24.7%;相对而言,农村人口出身的比例有所提升,由原来的13.9%提升到20%左右(见表 2)。中国社会阶层结构的分化主要发生于上世纪90年代中期,伴随城镇化过程农村人口也呈现不断下降的趋势,这种教师阶层出身比例的反向提升,固然没有改变大局,但至少说明底层出身进入学术职业的机会有所增加。教师青少年时代长期居住地分布也佐证了这一结论。数据显示,成长于村庄环境的教师比例在1980年代大约为10%,随后上升并保持稳定在90年代的18%左右,而出身大城市的比例则大幅下降,由早期的40%多降到最近的18%,但总体上,进入学术职业的人群依旧主要来自大中城市与县城,其比例超过了70%(见表 3)。

| 表 2 调查样本中不同年龄段教师父辈职业的比例分布 |

| 表 3 青少年时代家庭的长期居住地分布比例 |

至于为什么会出现这种变化,究竟是因为中上阶层的主动放弃还是底层机会增加,恐怕很难通过实证数据来说明。综合表 2与表 3的数据,结合1980年代以来我国经济社会发展及其结构变迁特征,可推断其变化的原因可能在于社会中上层家庭子女有更多其他具有地位优势的职业选择机会,而未必完全是底层家庭机会增加的缘故。那么,提升与妨碍底层进入学术职业的机会究竟有哪些因素?通过教师父辈学历情况分布我们或许可以从中管窥一二。

对有效样本中父辈学历情况分析我们可以发现,父辈学历为高中层次的比例最高,其次为大学本科,分别为25.7%和21.3%。考虑到教师父辈的年龄基本都超过50岁以上,本研究对我国2010年普查中超过50岁的男性人口学历情况也做了测算,进而得出了不同学历层次进入学术职业的辈出率情况。结果显示,父辈研究生层次的辈出率最高,达到37倍,其次分别为大学本科、专科、高中等等,依父辈学历层次降低辈出率迅速下降(见表 4)。由此表明,父辈的教育资历是影响学术职业选择或促进与妨碍不同教育阶层子女进入学术职业的最为重要的因素。结合上述数据分析可知,父辈的教育及其职业背景、家庭所在环境等这三个非个人所能够控制的结构性因素,对子女的学术职业选择都具有明显影响,其中父辈教育学历影响最为显著。由此,如果按照目前流行的西方文化资本理论来解释,人们很容易会把学术职业的选择归因于由教育所建构起来的阶层趣味。

| 表 4 样本中父辈教育背景以及人口普查中50岁以上男性学历分布比例 |

家庭文化趣味究竟是否会影响学术职业选择?这种选择是因为阶层品位即文化价值还是功利使然?从表 5不同家庭出身教师学科门类选择中大致可了解一二。数据显示,出身管理层者相对偏好文科类,包括法学、哲学、经济学和管理学等,理工农选择比例最低;出身专业技术人员阶层在农学以外的所有门类中都分布比较均衡;比较值得关注的是出身农家的偏好,农学所占比例最高,其次为理学与工学(见表 5)。这足以表明,阶层文化的确与专业偏好间存在相关,但是,其背后究竟是趣味引致还是利害计算,则依旧是未解之题,有待后文分析。

| 表 5 样本中不同父辈职业的教师所在学科门类分布数量及其比例(%) |

相对于其他职业,以学术为业似乎更具有业绩至上主义的取向,这正如默顿所谓科学共同体内部所必备的普遍主义精神气质,即科学或学术认可与出身阶层、性别和种族等不存在关联。换言之,学术职业选择通常被认为更多源自个体偏好以及学术共同体的认可。所谓个体偏好主要是指个人兴趣、信念、抱负、意志力、激情以及为共同体所认可的学术潜质与能力等内在变量。然而,一个颇为有价值的问题是:个体偏好究竟是否与出身阶层之间存在关联?如果回答是肯定的,显然这就证实了学术职业选择所谓的阶层趣味解释。通过对调查中有关主观题项的简单分析发现:除了关于“个人天赋”评价外,对其他各项,出身不同阶层教师的评价存在显著差异(P=0.00)。例如,相对于管理层与专业技术人员出身,农家出身更认可意志力、个人兴趣与偏好,更不认同结构性的因素如父母受教育水平与家庭经济条件;管理层与专业技术人员出身教师相对于其他阶层更认同早期中小学生学习习惯养成,即把早期教育经历视为影响学术职业选择与成长的重要变量。此外,2016年我们对研究生院高校博士生职业选择的取向调查(有效样本为2562份)表明,无论上述哪一阶层,把高校与科研部门就业作为第一选择的比例都超过了90%以上,其中产业工人与农民出身的博士生比例更高,将近95%(其他分布在92-93%之间)。

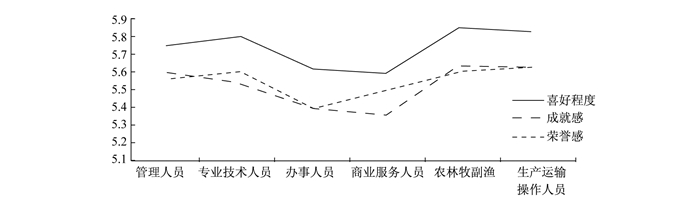

调查中针对教师目前工作感受我们设计了“我喜欢目前学术工作”“有成就感”“作为大学教师感到荣耀”等主观题项,以评价其职业偏好与情绪状态,结果表明,各阶层间存在显著差异(P < 0.05),相对于包括管理与专业技术人员的其他阶层,农家与一线操作人员出身者的评价明显比其他其他阶层更为积极与正面(见图 1)。

| 表 6 样本中出身不同父辈职业教师的认可均值分布(最认可为7分,不认可为1分) |

|

图 1 不同父辈职业群体对目前学术工作评价均值(最喜欢7分,不喜欢1分) |

以上结果其实也表明:至少对从业者和准从业者而言,学术职业不仅不是高地位阶层的独有偏好,它甚至更为底层家庭所青睐。当然,得出如此结论或许也有些武断,因为样本毕竟仅仅来自于学术职业选择成功者或即将获得进入学术职业资格的人群。但做如此大致推断应该不会存在风险,即相对于少数的底层(准)成功者而言,学术职业选择具有更强的个人偏好,这恰恰表明更多底层人群难以进入学术职业的原因是结构性的障碍因素而非个体性偏好。这种结构性障碍可能还源于我国区域与城乡间经济发展的不平衡而产生的早期教育资源分配差异、由社会阶层分化所引发的优质教育资源享有的不平等。至于阶层文化趣味则仅为表和相,其内里和实质还是区域、城乡以及特定阶层家庭经济支撑能力与条件。

在今天,尤其于高水平大学中,获得学术职业资格需要一个极为漫长的历程,能否成为一位学者,要历经贯穿不同教育阶段多个环节的选拔。尽管与西方学术界情形相仿,如以上数据显示,经层层选拔后在获得高水平大学教职比例上,中上阶层也占有明显的优势,但是,共同的情形背后却极有可能存在不同的发生机制与机理。在西方学术界,如奥斯托夫(Joan M. Ostrove)等对各种广为流行的解释所做的概括:学术职业的中上阶层优势,主要是文化选择的结果。学术职业所需要的抱负、认同、信念以及对学术品质、能力等的理解,都更容易为中上阶层所熟稔进而形成一种归属感,而对劳动阶层子女形成一种排斥与区隔(Ostrove,Stewart & Curtin,2011)。家庭文化资本对子女职业选择的确有不可忽视的影响。譬如,与父母职业地位和性质所决定的亲子关系构型、家庭文化熏陶、课业指导与心理疏导、时间投入、教育期望与要求等,都会给子女特定教育阶段的学业成绩带来不同程度的影响。但是,相对而言,顺利通过各个阶段教育选拔环节并获得学术职业资格的根本还在于个体学业的成功。如沃伦(John Robert)等人通过实证研究发现:家庭背景即使对职业选择存在影响也是间接的,它是通过对教育以及认知能力的影响来实现的,但随着年龄的增长这种影响会不断衰减(Warren,Sheridan & Hauser,2002)。换言之,如果特定职业资格的获得周期越漫长,相对于家庭背景和条件,个体因素会越占据上风。上述关于底层出身教师和博士生对学术职业具有更强的个体偏好分析,便可成为该解释的注脚。它表明:一旦底层家庭出身子女逾越了早期教育生涯中结构性的经济与文化障碍,学术趣味与偏好可以通过随后的教育过程来自我型塑而成。因此,构成现实当中学术职业阶层出身差异的根本缘由在很大程度上是教育生涯早期的机会不均等。

如上所述,中国社会各阶层历来都具有重视教育的传统,从文化选择的角度来说,在观念层面上各阶层不会存在明显差异,差别在于对待子女的教养方式与方法,尤其他所能提供的资源与条件。此外,因为我国各教育阶段升学选拔过程与制度迥异于西方的弹性化模式,相对而言,应试教育色彩浓厚的刚性选拔机制又在一定程度上弱化了家庭文化选择的功能。故而,在优质教育资源有限且分布不均的早中期教育阶段,入学竞争其实往往在深层次上反映为经济能力与条件的比拼,比如中小学生的大量有偿补课、进入收费昂贵的民办学校乃至自费出国留学等。这种比拼的结果便是:优势家庭会循着优质小学到重点中学或超级中学、再到重点大学这一通道发生持续的传递效应,尽管这种影响会随时间拉长而不断衰减,但它又往往转化并积累为个体教育与能力优势,进而通过研究生教育阶段获得学术入职的资格,这也是我国学术职业群体中上阶层占绝对性比例的主要成因。

梁晨、李中清等学者在其《无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究》中,通过统计分析发现:在1985-1994年和1995-1999两个时间段,北京大学的本科生来自干部家庭的比例分别为31.6%和39.17%,专业技术人员分别为47.93%和39.23%,而出身农民家庭分别为21.4%和15.02%(梁晨,李中清,2012)。这种分布虽然与上述教师各阶层出身存在一定的偏差,即来自中上阶层的比例有一定缩减,但大致分布结构高度相似,即表明了两个群体间存在一定的传递效应。本文在对调查样本中的大学本科教育背景进行分析时也发现,样本中教师所从教机构也是其本科就读大学的比例近60%(见表 7),因为样本校都为高水平大学,这种格局显然间接地反映了高水平大学本科阶段阶层结构分化与学术职业选择出身阶层结构格局间的高度相关性。如今,随着高水平大学教师聘任的国际化程度不断深入,具有海外高校尤其是名校背景的教师更受青睐。对调查样本中海外名校出身的阶层分析,出身管理与专业技术人员家庭的比例将近60%,由此足以表明早期家庭优势的传递效应可能会得到进一步强化(见表 8)。

| 表 7 样本中早年学历与目前所工作机构间关系分布(%) |

| 表 8 样本中获得境外高校最高学位的出身阶层分布及比例(%) |

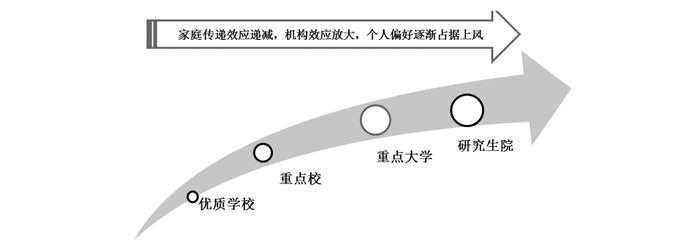

但是,在此必须说明,一旦进入到教育后期,即使存在这种早期家庭优势的传递效应强化现象,它与家庭的文化选择也越来越少关联,而是逐渐转化为一种“机构效应”,即大学与研究生院介入了个体的选择偏好。因为早期优势中产阶层子弟获得更多的进入高声望机构的机会,名校的学术资源、文化氛围、同辈人群体间的互动等等在一定程度上维持甚至放大了早期家庭所固有优势。不过,“机构效应”的发生无关乎阶层与家庭文化,即使它与阶层间存在关联也不能说这是它的特性使然,更不能简单归咎于所谓的文化“共谋”。正如戈德斯坦(Goldstein)的实证研究发现:进入精英机构的底层与中产阶级子弟无论在低年级与高年级,其偏好与专业选择没有显著性的差异,相对而言,劳工阶层比中产阶级阶层子弟,更偏好具有“才智密集”的理工领域(Goldstein, 1974)。上述调查数据所反映的阶层出身偏好差异无疑表明:一旦底层子弟获得进入精英教育机构的机会,机构效应会给予其带来更高的正面影响(见图 2)。

|

图 2 学术职业选择过程中家庭传递效应渐变过程示意图 |

基于以上分析,本文得出如下结论:

我国学术职业选择所存在阶层差异,其更为根本性的成因在于早期由经济承受能力差异而导致的享受优质教育资源机会不均等,享有优质教育的机会不仅会影响子代进入学术职业的机会,而且还通过父辈的职业地位提升与文化资本积累来对子代的职业选择构成影响。在漫长的教育选拔过程中,家庭背景因素影响会逐渐发生递减,机构效应会逐渐增强,但具有地位优势家庭会通过早期优质教育机会的提供转化为其子女的教育与能力优势,进而掌握学业成功与职业选择的主动权。学术职业选择与原生家庭承受能力与条件存在强关联,虽然我们不能完全否认它的文化选择功能,但所谓阶层文化资本与趣味本身也是父辈教育建构与塑造的副产品。概而言之,至少在当前我国,学术职业选择与阶层趣味与偏好之间尽管存在一定的关联,而是更多取决于包括父辈与子代享有的教育与优质教育资源的多寡以及支撑它的经济条件,一旦突破了早期的家庭经济与文化障碍,学术职业选择更多表现为个人的机遇而不是阶层趣味。

四、关于公平议题的进一步讨论由于以学识、知识传授、探究与思考为业,相对而言,学术职业对人的天赋、才华与能力要求都有其特殊性,因此,它并不是人人都可以选择和进入的领域。但是,这又绝非意味着能够进入这个职业的群体有其特定的阶层归属。一个公平且有效率的能力至上的社会,并不是要真正彻底消灭阶层,而是要能够为各阶层有欲求且有才华和能力的人建立一个摆脱阶层约束、障碍甚至壁垒的通道。学术职业如此,其他社会专门性职业亦然。基于上述关于学术职业阶层选择分析,本文提出如下议题供进一步思考:

第一,在当下我国社会,一度出现了一种教育悲观论。的确,教育并不万能,但是,没有教育对底层更无机会可言。教育不仅仅是增加社会各阶层尤其底层个体本人改变命运机会的关键性通道,而且还是为子代创造发展机遇、增加代际流动机会的基本选项。本研究显示,相对于父辈职业地位,父辈的教育背景与学历对子女学术职业选择具有更为突出的积极影响。父辈接受过大学本科教育的辈出率是初中以下10多倍,父辈为研究生学历的则为初中及以下学历的70多倍,从中不难体会到父辈教育积累尤其达到大学本科以上学历对子女学术职业选择的积极影响。而一旦父辈教育学历达到一定的层次,辈出率会大幅下降,如本科仅为高中的5倍,为专科的3倍。因此,在当前我国,教育不仅仅关联到本人命运的改变,更关联到代际间的流动机会。

第二,家庭社会经济地位往往通过漫长的教育过程对子女职业包括学术职业选择产生传递效应,但是,这种影响会随着子辈教育年限的增加发生递减。谢宇通过对美国科学家与非科学家的家庭出身开展实证研究发现,父辈的高地位社会出身会带来子女教育年限的增加,但是,一旦子辈教育年限等于或超过16年(相当于完成大学本科教育)以后,父辈高地位社会出身与选择科学家职业的可能性间并不存在必然相关。不过,个体教育超过这个年限后,父辈职业为科学家比其他高地位职业如管理者、医生等更可能成为科学家(Xie, 1992, pp.259-279)。这意味着:其一,无论出身阶层如何,只要个体教育年限达到一定的门槛,家庭出身对子代的影响虽然依旧存在,但这种影响会发生衰减;其二,如果说学术职业存在文化选择,只有在子女教育经历积累达到特定阶段后,父辈的职业性质与文化熏陶才会对子女构成一定的影响。概言之,家庭文化资本与趣味仅在学历相当的子代群体中才更具有一定解释力。

第三,相对于一般工作,学术职业资格获得的过程更为漫长,因此,它对于个体不仅是一个能力、信心、偏好以及意志力的艰苦考验过程,而且也是一个关于机会成本得失和风险成本预估与承受力考验的过程。由上述研究结论可以进一步推断,入职资格获取过程的拉长(尤其进入研究生阶段)不仅减弱了家庭背景的影响,而且会产生一种分流、过滤与筛选效应,即分流或过滤掉那些达到适可的教育程度便足以获得遂心职业,或者筛选出在家庭背景传递效应减弱后资质或意志力相对突出的人群。不同家庭出身的专业选择偏好差异,如农家子弟更多选择农科与工科也是基于风险与成本估算、或者是因为机构效应而做出的理性选择。本研究数据显示,自20世纪80年代以来,成长于中小城市和乡镇的高校教师比例逐渐提升,超过60%以上,而成长于大城市比例逐渐降低,由40%降到18%,这种趋势便反映了学术职业选择中的主动分流现象。而出身农村家庭教师职业成就感、荣誉感与偏好程度显著高于中上阶层则表明:伴随教育过程延伸和机构效应的介入,个人偏好与能力的影响逐渐增强,因而表现为一种筛选效应。简而言之,选拔过程越刚性、教育周期越长的职业,在达到一定教育阶段的人群中,个体偏好与机遇而不是家庭因素会表现出越来越明显的优势。

在上述结论的基础上,我们不妨对本文所关注的核心议题加以适当拓展,从人才、教育乃至社会公平角度,提出如下或有待商榷的观点:

首先,无论中外,学术职业因为其特殊社会地位与性质,的确是中产阶级特别是专业技术人员阶层家庭相对关注的职业,但它很少为最为显赫的上层所青睐,而底层家庭则因为早期享受优质教育条件与机会的匮乏而往往不敢有所奢望。因此,从学术乃至其他人才的培育和遴选的角度而言,一个更为广泛的中产化社会无疑是产出大批人才最为理想的社会形态。但是,退一步讲,在社会阶层结构难以达到理想状态前提下,如何消减由早期教育特别是优质教育资源不均等所带来的阶层差异,可能唯一的选项就是尽可能促进基础教育阶段区域、城乡乃至学校之间的发展均衡,而不是后延到高等教育阶段才开始予以关注。教育发展均衡固然无法完全屏蔽和隔绝家庭的影响,但会在最大程度上缓解家庭经济地位不平等与教育资源分配不均间的双向互动与放大效应。在高等教育逐渐进入普及化阶段,关注起点意义的公平,给予底层以更多的享受优质教育资源机会,是实现公平与效率兼顾的重要举措。

其次,尽可能加长免费教育阶段年限,譬如实现普通高中教育的普及化,大幅提高适龄人口高等教育入学比例。惠及所有人口的教育年限增加,有助于消减父辈对子代的影响,通过机构效应的介入来提升不利阶层子代发现个体自我偏好与开发潜能的机会;而不断扩大接受高等教育人群的比例,不仅有助于改善一个社会整体人口素质结构,为一个中产化社会的形成奠定基础,而且通过大面积改变子代原生家庭结构来介入可能存在的社会阶层结构固化与社会地位的代际延续。在如今中国社会,任何以冒进与激进的路径来解决社会阶层差异的想法与做法,都不仅难以在根本上解决问题,而且会带来社会动荡和失序的风险。因此,推动各阶层教育资源分享(不仅仅是机会)上的均等,大幅增加底层子女教育年限,虽然不会有立竿见影的效果,但它会以一种静悄悄的革命方式最大程度降低社会成本与风险,并以更为合理的社会流动机制持续稳定地推动社会的公正与平等。

最后,要关注当下社会聘用与教育人才选拔中司空见惯的重学校或院校出身的现象,以政策乃至法规来抑制譬如大学自主招生、研究生招生选拔、教师聘任和企事业人员聘任过程中可能存在的院校歧视倾向。如上分析,家庭的传递效应主要发生于早、中期教育阶段且随教育经历增加而衰减,个人潜质与偏好的影响反而随教育经历增加而愈加凸显。重教育机构出身不仅具有门第歧视倾向,而且会以一种难以为人察觉的微妙方式间接地放大了早、中期家庭优势,进一步巩固子代与父辈间社会地位的纽带关系,从而形成一种并非完全基于个人偏好、能力与努力的马太效应。因此,至少在学校教育系统内部,清理不同阶段人才选拔环节中所存在的学校出身壁垒,看似是微不足道的话题,但其实它是关联到一个面向社会各阶层开放机会的宏观议题。

通过上述关于学术职业阶层选择的研究,在此进一步澄清本文的基本观点与立场:因为我国社会的历史传统以及当下社会结构的特殊性,影响学术乃至其他职业选择背后的关键因素并非主要来自阶层趣味,而依旧是经济条件与教育资源分配不平等所构成的障碍。因此,立足于教育优先策略,全面丰富惠及所有人的教育资源,大幅增加社会各阶层子女教育年限,不仅是提升全民劳动素质、挖掘个人潜能、培育大批高层次创新人才的效率之策,而且更是推动社会稳定发展、创建有序社会的公正之举。

| 国务院人口普查办公室、国家统计局人口和就业统计司编. (2012). 中国2010年人口普查资料. 取自: http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm. |

| 朱克曼. (1979). 科学界的精英: 美国的诺贝尔奖金获得者(周叶谦、冯世则译). 北京: 商务印书馆. |

| 梁晨, 李中清, 等. (2012). 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952-2002). 中国社会科学, (1), 98-118. |

| 刘保中, 等. (2015). 家庭社会经济地位与青少年教育期望:父母参与的中介作用. 北京大学教育评论, (3), 158-176. |

| 杨春华. (2006). 教育期望中的社会阶层差异:父母的社会地位与子女教育期望的关系. 清华大学教育研究, (4), 71-76. |

| 里德-西蒙斯主编. (2008a). 欧洲大学史(第一卷: 中世纪大学)(张斌贤、程玉红等译). 保定: 河北大学出版社. |

| 里德-西蒙斯主编. (2008b). 欧洲大学史(第二卷: 近代早期的欧洲大学1500-1800)(贺国庆、王宝星等译). 保定: 河北大学出版社. |

| 周易. (2015). 78. 9%受访者对自己职业社会声望评价不高. 中国青年报, 2015-05-25. |

| Berry C. (1981). The Nobel scientists and the origins of scientific achievement. The British Journal of Sociology, 32(3), 381-391. DOI:10.2307/589284 |

| Cao C. (1999). Social origins of the Chinese scientific elite. The China Quarterly, 160, 992-1018. DOI:10.1017/S0305741000001417 |

| Crane D. (1969). Social class origin and academic success:The influence of two stratification systems onacademic career. Sociology of Education, 42(1), 1-17. DOI:10.2307/2111805 |

| Goldstein S. M. (1974). Academic careers and vocational choices of elite and non-elite students at an elite college. Sociology of Education, 47(4), 491-510. DOI:10.2307/2112216 |

| Ostrove J. M., Stewart A. J., Curtin N. L.. (2011). Social class and belonging:Implications for graduate students' career aspirations. The Journal of Higher Education, 82(6), 748-774. |

| Warren J. R., Jennifer T. S., Hauser R. M.. (2002). Occupational stratification across the life course:Evidence from the Wisconsin longitudinal study. American Sociological Review, 67(3), 432-455. DOI:10.2307/3088965 |

| Xie Y.. (1992). Research in social stratification and mobility. Newton: JAI Press Inc. |