2 香港教育大学课程与教学系, 香港

2 Department of Curriculum and Instruction, The Educational University of Hong Kong, Hong Kong, China

20世纪90年代“素质教育”的提出,标志着我国基础教育正进一步从“知识本位”走向“核心素养”。作为对素质教育的进一步深化,新课程改革理念不断与国际接轨,其课程目标的蓝图也已经被细致勾画为9大素养、23个基本要点、70个关键表现等。然而,教师能否真正转变既有的课程观、在课程实施行为中体现新课程观,是课程改革成功与否的关键。正如美国国立研究委员会(National Research Council, 2004, p.23)在课程改革中所总结出来的一样:“离开了教师,就没有完美的课程;离开了教师的努力,就没有成功的课程改革”。对于教师来说,课程观是相对抽象的存在,课程目标(大纲)、教科书和教学参考资料才是实实在在的“课程”,才是教师教学的指南。其中的教科书,在我国更是被定义为“课程的物化形态”(孔凡哲,史宁中, 2008, 第4页),它“依据政府法令公布之课程标准/纲要,选择适当材料编辑而成书本形式”,是“学校教师教学及学生学习之主要依据”(蓝顺德, 2006, 第7页)。从这个意义上说,教师如何理解和评价教科书,采取何种方式态度与教科书互动,在一定程度上体现了教师的课程观。也就是说,只有作为“实施的课程”(enacted curriculum)的教科书,才是真正决定学生课堂学习体验以及最终学习效果的“课程”(Remillard, Harris & Agodini, 2014)。而能否在这个层面上改变既有的“课程”,正是衡量课程改革成功与否的主要标志。

尽管教科书是教师与课程接触的最重要和最直接的媒介,教师与教科书的互动决定了“实施的课程”的样貌,但关于教科书,尤其是教师如何使用教科书的研究在我国却一直未得到应有的重视(石鸥,2007;张芬芬,2015)。近年来随着某些专业期刊的出版(如台湾的《教科书研究》和大陆的《教科书评论》),此现象虽然有所改观,但仅就台湾而言,“近三分之二的研究都聚焦于教科书内容本身的研究”,“绝大多数教科书研究均花大篇幅去说明分析所得的数字/课文字句”(张芬芬, 2015, 第11页)。笔者对内地的教科书研究进行文献检索和分析后,也发现了同样的现象。可见,我国已有的教科书研究,依然倾向于仅仅就文本本身的内容或设计进行比较和讨论,未能将教科书真正视为动态的课程元素,探讨教科书与其他课程元素尤其是教科书与教师之间的互动关系。

在西方,作为“课程实施”的教师与教科书的互动(教科书的使用),一直是课程研究的焦点之一(Gehrke, Knapp & Sirotnik, 1992, p.81)。美国国立研究委员会在其2004年发布的关于课程评价的报告中,曾明确指出了教师之于教科书使用的研究意义和价值:“如果缺乏了教师教科书使用的实证研究,那么课程与学生学习之间的因果关系亦将变得不再具有确定性”(National Research Council, 2004, p.23)。2009年,教科书研究领域的领军研究者Remillard教授指出:“关于教师如何与课程资源(含教科书)的互动,我们至今依然知之甚少”(Remillard, Herbel -Eisenmann & Lloyd, 2009, p.3)。有鉴于此,本研究聚焦于中国内地、香港、台湾数学教科书的使用情况,探讨教师与教科书之间的互动关系,尤其是教师使用教科书的可能取向。之所以同时考察三地的教科书使用情况,是因为教科书在三地的发展历程有所不同,导致在三地的学校系统和课程教学中的地位也有所不同,而这种不同能够为我们提供更为丰富的背景变量,有助于进一步来探索教师与教科书之间的关系。

一、理论框架:对教科书使用的概念界定教科书使用的主体可以是教师,也可以是学生,但本文主要聚焦在教师的教科书使用上,视其为课程实施的必经之途。从古德莱德的课程理解框架来看,教科书和教师的教科书使用也可看作是课程的不同形态(Goodlad, 1979, p.380):教科书是正式的课程或者说是“官方的课程”,是根据国家和教育行政部门规定的课程计划、课程标准而编制的;而教师的教科书使用是教师领悟和运作的课程,即教师对正式课程(教科书)的解读、评价、转译、调适、加工,形成领悟的课程,并最终将其实施于具体的课堂教学中。此后,有西方学者将古德莱德的领悟的课程和运作的课程定义为教师的“意图的课程”(intended curriculum)和“实施的课程”(Gehrke, Knapp & Sirotnik, 1992, p.56)。在中国的课程实践中,前者是教师备课的成果,后者则是教师的实际教课过程。

在对教科书使用的研究上,西方主要有实证主义、解释主义和社会文化分析理论等三种不同的认识论取向(Remillard, 2005)。在实证主义取向下,教科书被视为文本课程,教科书研究的焦点在于课程实施的忠诚度,即教师在什么环境下能够高忠诚度地实施文本课程(教科书)。在20世纪50-60年代,实证主义取向盛行,不少学者都曾经致力于研究文本课程(教科书)的内容是否按照课程开发者的意图被使用于课堂教学中(Fullan & Pomfret, 1977)。此后,解释主义开始成为20世纪80-90年代研究的主导。这些研究者认为,实证主义的课程实践使教师成为被动的课程实施者,直接影响了教师能动性,而这是导致课程改革失败的主要原因。解释主义的研究者认为,教科书只是供教师选取和参考的课程资源之一,教科书的使用实际上是教师个体对教科书的解读和阐释,因此“在课堂教学和文本课程(教科书等)之间不可能存在忠诚”(Remillard, 2005, p.232)。相关研究也因此转而关注教师是如何解读教科书并作出教学决定的(Ben -Peretz, 1990)。社会文化视角则是21世纪以来的西方课程实践在新自由主义的影响下的发展趋势。在这种趋势下,一方面,相对固定的文本课程的形态已经趋向瓦解,另一方面,教师与课程互动,自主选择、开发和使用课程资源已经成为普遍的课程实践。有研究者指出,作为社会文化的产物,教科书是对课堂教学具有中介作用的工具,教科书的使用实际上是教师与教科书之间的一种参与性互动。相关研究也因此更多地聚焦于教师与课程资源之间的互动关系,包括教师是如何与课程进行互动的(如课程资源的开发与使用);这种互动关系受哪些课程因素和教师个体因素的影响等,而非仅仅对既有教科书的解读和阐释(Brown, 2002)。应该说,西方教科书使用的研究与西方的课程理念和课程实践的发展是一脉相承的。

参照西方教科书的研究脉络,结合我国的课程实践——教科书依然是主流的文本课程,本文从解释主义和社会文化分析的视角,将教科书视为对教师的课程教学具有中介作用的课程材料之一。教师与教科书的互动,一方面体现在教科书是以教师在课程实施中特定的中介作用为目的的;另一方面,教师作为能动者,在对既定的教科书进行必要的理解和加工时,完成了从文本课程到实施课程的转化。由于教科书既没必要也没有可能完全忠诚地实施在课程教学中,因此教师的教科书使用是指文本课程(教科书)与教师互动以最终产生意图的课程和实施的课程的过程,它包括教师对教科书的理解、评价、加工、筛选、补充、组织和运用。通俗地来说,这就是教师的备课与课堂教学的过程。

需要强调的是,当我们讨论和分析“教科书的使用”时,不仅关注教师如何理解加工教科书(评价、选取、呈现、调适等),也关注教科书如何影响教师的课程实施(启发、框定、制约、垄断等),并强调无论是主动还是被动,教师与教科书正是在这样的互动中相遇并缔结关系。从这个意义上说,“使用”只是一个约定俗成的“动词”,它背后所代指的教师与教科书之间的可能关系是更为复杂的且动态变化的。

二、研究问题与研究设计基于以上理论脉络的梳理以及概念界定,本研究将核心问题确定为:中国内地、香港、台湾的中小学数学教师的教科书使用情况如何?由此呈现出怎样的教师与课程(教科书)的互动关系?

本研究主要采用问卷调查的方法收集数据,以描述和比较三地数学教师的教科书使用情况。笔者根据前文对教科书使用的操作性定义以及研究的核心问题设计问卷,将其分为三部分:第一部分是教师的背景资料;第二部分是关于教师如何运用教科书进行备课(意图的课程),例如如何评价目前所使用的教科书(教科书存在什么问题)、备课时多大比例地参考教科书、备课时还补充参考和使用哪些课程材料;第三部分是教师如何运用教科书进行教学(实施的课程),例如讲课(例题、习题)中多大比例地采用教科书内容,另外还补充哪些教学媒材。在第二部分关于如何评价目前所使用的教科书即教科书的问题中,问卷主要包含了教科书内容的四个方面:内容的结构、内容的容量(多少)、内容的表达(呈现)以及内容的适用性。据此,本问卷一共设计了四个问题:(1)教科书内容的结构性问题——内容设计不当;(2)容量问题——内容设计不足;(3)表达与呈现的问题——不够生动和设计老旧;(4)适用性问题——不符合校情和我班程度。问卷设计采用李克特量表来测量受测者在回答问卷题目时自己对该项陈述的认同程度。在本问卷中,“认同”的态度可反映为使用时的频率、使用的比例或对该因素的重视程度。

三、研究结果研究者于2015年10-12月向中国内地、台湾和香港三地的中小学数学教师发放问卷。考虑到地域差异和教科书的不同版本问题,我们同时在内地的七个城市(北京、上海、广州、深圳、武汉、长春、邢台)、台湾的三个地区(北部、南部和中部)和全香港进行问卷发放和收集,最终陆续回收有效问卷1279份,其中内地1 062份,台湾126份,香港91份。下面将从三个方面报告三地数学教师的教科书的使用情况(备课和教学)、教师对教科书的评价以及相应地补充和调适的调查结果。

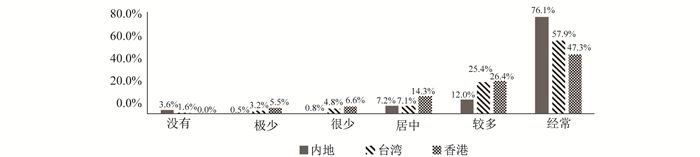

(一) 三地数学教科书的教师使用情况从三地教师在备课时参考使用教科书和教师手册的比例(分别参见图 1和图 2)中可见,内地教师使用教科书和教师手册进行备课的比例最高,其中表示“颇多”和“经常”使用教科书和教师手册的教师达到88%至89%;香港教师最低,“颇多”和“经常”参考教科书备课的占73.5%,使用教师手册的比例则锐减至51.5%;台湾教师居中,教科书参考方面为83%,教师手册则为80%。可见,教科书及其配套教师手册成为内地和台湾数学教师的主要备课资源。相对而言,香港教师对教科书和教师手册的依赖度更低。

|

图 1 教科书的备课使用率 |

|

图 2 教师手册的备课使用率 |

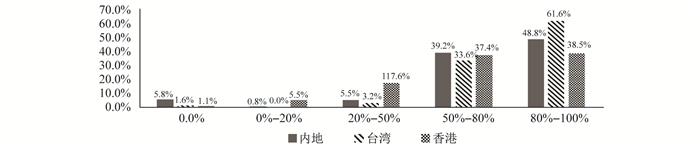

教科书在三地课堂教学中的使用情况几乎与备课参考一致,具体见图 3。

|

图 3 教科书的教学使用率 |

如图 3所示,内地和台湾教师均大幅使用教科书。其中课堂教学的中教科书使用率达到80-100%的,台湾有逾六成教师,内地也接近五成教师;课堂教学中教科书使用率在50%以上的教师,在台湾有95%以上,在内地也达到了88%;而香港只有不到四成的教师的教科书使用率在80-100%之间,且有接近四分之一的教师使用教科书的比例不足50%。

综合比较教科书及其配套教师手册在三地数学教师的备课和教学中的使用比例,不难发现,教科书及教师手册成为内地和台湾数学教师备课和教学的主要甚至是单一的课程资源;而香港数学教师更趋向于将教科书与其他课程资源进行组合使用。这一点也可通过教师使用教科书中的例题和习题的比例来得到验证。因为讲解例题和操练习题,既是教师使用教科书进行教学的具体课程实施行为,也是数学课中最主要和最具代表性的教学活动。因此教师关于例题和习题的选择和决定可以说是其教科书使用情况的“晴雨表”。

表 1所示为三地教师不同比例使用教科书中的例题和习题取平均值后的结果。从数据对比来看,其趋势和前文所述的三地教师的教科书使用率是一致的,只是香港教师虽然在教科书例题中的使用比例明显小于其他两地教师,验证了其自陈的低教科书使用率,但习题使用的比例却还略高于台湾和内地。

| 表 1 教科书的例题和习题的使用率的三地对比 |

三地的数学教科书从内容、设计到出版供应均不同,因此他们的评价对象——教科书,也是完全不同的。然而本次调查结果却显示,三地教师均认为目前数学教科书最为突出的问题是“不符合校情/我班程度”,第二个较为突出的问题是“内容设计不足”,第三是“教科书不够生动”。另外,更有教师认为现行的教科书“设计不当”,其中有8.5%的内地数学教师认为教科书设计不当之处较多乃至经常出现;有近10%的香港教师认为不当之处较多,而台湾仅有1.59%的教师持这种看法。具体情况参见表 2。

| 表 2 较为突出的教科书问题的三地对比 |

如表中数据所示,台湾教师对其数学教科书的满意度相对较高,因为其认为教科书有突出问题的比例相对较小,认为教科书“不符合校情/我班程度”的也不足20%;而强调此问题的内地和香港教师的比例则为31.64%和43.96%。此外,对于内地教师来说,同样重要的还包括教科书内容设计不足的问题;而香港教师则认为教科书不够生动的问题比内容不足的问题更为突出。

(三) 教师对教科书的补充和调适教师作为课程的能动者,在教科书出现问题,往往会寻找其他资源来解决问题,满足教学需要。因此三地教师均选择了教科书以外的参考资料作为支持性或辅助性的课程资源。出于对各自教科书问题的不同认识与判断,他们选择了不同的资源,做出了不同的决定。

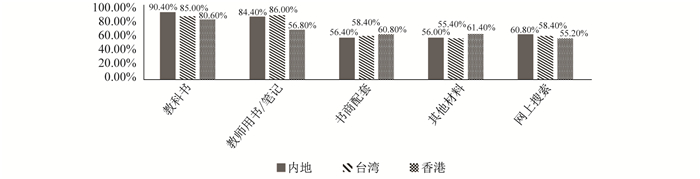

在备课参考方面,问卷结果表明,除了教科书之外,三地教师均不同程度地参考教师用书、书商提供的配套材料、其他参考书和网上搜寻的资源等。

如图 4所示,香港教师使用四种非教科书课程资源的比例较为平均;台湾和内地教师则将教师用书和教科书并列为最主要的备课资源,至于其余三种的使用比例则基本相同。所以,相对来说,香港教师的备课资料呈现一种多元化的态势。

|

图 4 三地教师备课的主要参考资料 |

在课堂教学中,除了教科书外,三地教师也选择了四种补充性课程材料和教学媒体:自己的讲义和笔记、练习题(香港称“工作纸”)、其他参考书以及课件。选择这四种以外的“其他”媒材的教师比例非常少。在这四种补充性的课程材料中,被三地教师共同倚重的课程材料是自己的讲义和笔记。其中,在香港和内地有超过50%以上的教师选择使用这种资料,而在台湾也达到44%左右。此外,三地比较最为显著的不同之处在于,内地教师选择了用课件作为最常使用的补充性课程材料。调查显示,有七成内地的数学教师在其课堂中大幅使用课件(超过50%的使用率),其中有40.58%的教师的使用率高达80-100%。换言之,超过四成的内地数学教师高度依赖课件进行教学,而香港和台湾仅有2%左右的老师才会如此高比例地使用课件进行教学。

总的来看,在同样高度依赖教科书的数学课堂中,台湾教师主要的补充课程资源是自己的讲义和其他参考书,其次才是练习题,课件相对较少。内地教师主要的补充资源是自己的讲义和课件,其次是其他参考书,最后是练习题。在较少依赖教科书的香港数学课堂中,教师主要的补充资源是自己的讲义和笔记,其次是练习题,其他参考书和课件都较少使用。

除了自己的讲义和课件外,本研究还进一步分析了被教师视为教科书的重要补充的“练习题”,都来自哪里。问卷对教师使用例题和习题的不同来源都做了不同比例的区分,供教师选择。表 3所呈现的数据为不同比例经过赋值平均后的结果。结果显示,内地教师所补充的例题,绝大多数来自公开考试的试题;而台湾的补充例题的大部分是教师自行拟定的;香港也以公开考试试题为主要来源,其次是自行拟定例题。在习题选取和补充方面,香港和内地教师采用公开考试的试题作为补充习题的第一来源,但内地教师的使用比例高于香港;香港和内地教师的第二习题来源是其他参考书和教科书;台湾教师的补充习题则主要是教师自行拟定的,其次才是参考书,公开考试的试题仅位列第三。

| 表 3 三地教师所采取的例题和习题的来源及比例 |

本研究依据教师对教科书的满意度和使用教科书的忠诚度来界定教师与教科书的基本互动关系。其中教师对教科书的满意度反映为教师对教科书内容的评价;而教师使用教科书的忠诚度则反映为教师在实际备课和教学中参考和使用教科书的情况。之所以用这两个指标来界定教师与教科书的互动关系,是因为这两者反映了教师在面对教科书内容和学生学习需求时的最基本的矛盾:如何理解和处理既定的教科书以回应和满足学生的个性化学习需求。

本研究主要关注教师对教科书内容的四个特质的评价,即内容的结构、内容的容量(多少)、内容的表达(呈现),以及内容的适用性。一般而言,内容的适用性和内容的容量问题是导致教师难以“照本宣科”地教学的较为普遍的问题。教科书内容不足,需要教师进行相应补充的;而教科书内容不符学情,则需要老师因应学生需求进行内容调整,比如降低或提高任务的难度等。当然更重要的是教科书的内容结构问题,比如概念呈现的顺序不当、章节架构安排不妥、内容连贯一致性不佳等。这些问题若未得到相应的处理,则必然会严重影响教学的效果。在这种情况下,教师不可能也不应该坚持对教科书的高忠诚度。至于内容的表达和呈现,如内容不够生动等,也是难以简单用“补充”的策略来解决的,需要教师对教科书的内容进行调适,如调整或重构任务情境等。

从以上分析可知,教师对教科书的满意度和忠诚度至少在理论上应该存在因果关系,即教师对教科书内容越满意,越可能采取高忠诚度的实施取向;反之,则不然。本研究从解释主义和社会文化分析的视角出发,主张作为文本的教科书具有难以逾越的“既定性”,而这种既定性决定了它本身是确定的、有局限的,它无法完全适用于学习取向和程度不一的学生。对于既定的教科书而言,学生在某种程度上是一个无个性特征甚至是无脸化的普遍性存在,尽管它的开发与设计的目标服务对象是学生。所以教师若是完全依赖教科书,对教科书绝对地“忠诚”,毫无疑问是忽视学生的个性需求的,也是与新课改的目标背道而驰的。因此,教师能够认识到教科书之不足,并采取相应措施处理和回应这种不足,这才是新课改所追求的目标境界。据此,本文总结出了以下三地教师的三种教师与教科书的互动关系:

(一) 内地教师:低满意度vs高忠诚度相对于港台两地来说,内地教师对教科书的总体满意度是偏低的,尤其体现在教科书“不符合校情/我班程度”和“内容不足”这两方面。认为教科书存在这两类较为突出的问题的教师比例达到了31.64%和28%。不仅如此,认为教科书设计不当,即教科书内容的结构性问题较多的老师也达到了8.5%。然而,低满意度所对应的并非是低忠诚度。

内地教师在备课、教学以及具体的例题和练习题的使用上,都非常一致地反映出高忠诚度的风格。内地教师使用教科书和教师手册进行备课的比例为三地中最高的,其中表示“颇多”和“经常”使用教科书和教师手册的教师高达88%至89%,而且有将近一半的教师在课堂教学中对教科书使用幅度达到80-100%。显然,内地教师与教科书之间存在一种“即使不满也无法悖离”的关系。那么,为什么教师认为教科书虽然有诸多问题,却依然高忠诚度地依赖教科书呢?为什么教科书调适在目前的课程框架和理念中虽然已经合法化,但教师却依然选择高度依赖教科书呢?这是内地教科书使用研究中的一个难题。

(二) 香港教师:低满意度vs低忠诚度相对来说,香港教师如果不满教科书的内容,就会采取措施,调整加工乃至替换教科书内容。研究结果显示,香港教师更普遍地认识到了教科书具有内容不符合学情、表达不够生动、内容不足等三个问题。其中认为教科书内容不符学情的老师达到44%,认为表达不够生动地则达到27.5%,认为内容不足的达到23%,反映教科书内容设计不当的也近10%。可见,香港教师对教科书的问题有更普遍的认识。基于这一认识,香港教师对教科书的忠诚度也是最低的。其中,经常参考教科书备课的教师仅占73.5%,使用教师手册备课的比例则锐减至51.5%,在课堂上高比例使用教科书的也不足四成教师,且有接近四分之一的教师使用教科书的比例不足50%。总的来说,因应教科书的各种问题,香港数学教师倾向于更少依赖教科书,而更多地引入和参考其他课程资源。尽管不能据此简单地判断香港数学课堂的质量,但至少香港数学教师所反映的将调适性课程实施观作为践行的课程观,是值得参考借鉴的。

(三) 台湾教师:高满意度vs高忠诚度台湾教师对教科书的评价是三地最高的。只有不到20%的教师认为教科书内容不符合学情,另有16%的教师认为教科书内容不足的问题较常见,有7.94%的教师认为内容不够生动。至于其他两项,则较少有人提及。显然,相对于其他两地教师来说,台湾教师对教科书的满意度是较高的,这从动机上解释了为何台湾教师选择高忠诚度地按照教科书来实施教学。数据显示,台湾有逾六成教师在课堂教学中使用教科书的比例达到80-100%,参考教科书和教师手册备课的比例也高达83%和80%。而且,在大幅度使用教科书中的例题和习题的教师比例中,台湾也是最高的。在实证主义研究者看来,台湾教师与教科书之间所呈现的高满意度和高忠诚度地关系,是最完美的;但若从解释主义和社会文化分析的视角来看,台湾教师与教科书之间看似完美的互动却暴露了另一个值得探讨的问题:教师为何认识不到教科书所存在的问题?

五、结论与建议本研究通过调查中国内地、香港、台湾的中小学数学教师对教科书的使用及其评价情况,总结和呈现出了教师与教科书的三种互动关系。这三种典型关系进一步揭示了一些更为核心的课程实施问题:教师如何以学生学习需求为宗旨,对既定的课程(教科书)进行适度调适(Stodolsky & Grossman, 2000, p.126)?是什么阻碍了教师的这种专业的课程实施行为?教师是在信念上认为教科书是不可动摇的权威,还是在能力上无法调适并创造性地使用教科书?当然这些问题的确切答案需要后续展开进一步的研究。基于本研究的初步发现,我们认为建构教师与教科书之间的积极互动关系,可以从三个方面来着手。首先,建构教师与教科书之间积极的互动循环关系,需要重构教师的课程身份。研究结果显示,尽管教科书调适已经在课程理念中合法化,但单向的传递依然占据了课程实施的主流,这种现象在内地教师身上体现得尤为明显。究其原因,就在于教师未能真正实现课程身份的转变。因此,要重构教师的课程身份,将其从教科书的权威之下解放出来,帮助其真正树立一种新的身份观——教师是课程的积极使用者、课程的开发者和设计者。这种新的身份观决定了教师与教科书(官方课程)互动中的态度和位置:教科书只是供教师使用以促进学生学习的工具,如何用(内容、速度、方式)都应由作为使用者的教师来决定。其次,教师这种新课程身份的建立,需要我们转移师训重心,发展教师的课程转化的能力。所谓课程转化,即教师能根据学生的学习需求和教学目标,调适既定的课程内容,以最优化学生的学习体验,这也是从知识本位取向转为能力中心取向关键。教师若缺乏这种能力,就可能要么无视教科书的问题,要么永远期待更优的教科书出现,而不敢自己主动对既有的教科书进行调适。最后,建构积极的互动循环关系,需要为教师建构良性的宽松的课程实施环境,为其增权,让其敢于乃至勇于尝试创造性地使用教科书。其中最为关键和最直接的就是让我们的评量课程,即考试,也因应课程理念的转变,不再完全依赖于标准化的纸笔测试,给予并认可教师进行过程性评价的权力。只有这样,教师才有可能真正从教科书的统治中解放出来,重构积极的课程身份,从而与教科书形成积极的互动关系。

| 孔凡哲, 史宁中. (2008). 教师使用教科书的过程分析与水平测定. 上海教育科研, (3), 4-9. |

| 蓝顺德. (2006). 教科书政策与制度. 台北: 五南图书有限公司. |

| 石鸥. (2007). 最不该忽视的研究——关于教科书研究的几点思考. 湖南师范大学教育科学学报, (5), 5-9. |

| 张芬芬. (2015). 台湾教科书研究:背景、概况与趋势. 湖南师范大学教育科学学报, (2), 9-14. |

| Ben-Peretz M. (1990). The teacher-curriculum encounter:Freeing teachers from the tyranny of texts. Albany: State University New York Press. |

| Brown, M. W. (2002). Teaching by design:Understanding the interactions between teacher practice and the design of curricular innovation. Unpublished doctoraldissertation, Evanston, IL.:Northwestern University. |

| Fullan M., Pomfret A. (1977). Research on curriculum and instruction implementation. Review of Educational Research, 47(2), 335-397. |

| Gehrke N. J., Knapp M.S., Sirotnik K.A. (1992). In search of the school curriculum. Review of Research in Education, 18, 51-110. |

| Goodlad J.I. (1979). Curriculum inquiry:The study of curriculum practice. New York: McGraw-Hill Book Company. |

| National Research Council. (2004). On evaluating curricular effectiveness:Judging the quality of K-12 mathematics evaluations. Washington D.C.: The National Academies Press. |

| Remillard J. T., Herbel-Eisenmann B. A., Lloyd G. M. (2009). Mathematics teachers at work:Connecting curriculum materials and classroom instruction. New York: Routledge. |

| Remillard J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers' use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75(2), 211-246. |

| Remillard J. T, Harris B, Agodini R. (2014). The influence of curriculum material design on opportunities for student learning. ZDM, 46(5), 735-749. DOI:10.1007/s11858-014-0585-z |

| Stodolsky S., Grossman P. (2000). Changing students, changing teaching. The Teachers College Record, 102(1), 125-172. |